قصة مدينة الفاشر من الازدهار في عصر سلطنة الفور وحتى اليوم

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في الفاشر، أعلن الجيش السوداني أن قواته استعادت السيطرة على مواقع رئيسية في عاصمة ولاية شمال دارفور كانت قد سيطرت عليها قوات الدعم السريع.

في هذه الأثناء، دعت المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى الضغط لرفع الحصار عن مدينة الفاشر وتقديم المساعدات الإنسانية للمحاصرين.

أصبح الوضع حرجًا للغاية. يموت الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات يوميًا من الجوع والمرض. كما يوجد نقص حاد في مياه الشرب والصرف الصحي والرعاية الطبية، وفقًا لبيان أصدرته المفوضية.

وحذرت المفوضية من أن تفشي وباء الكوليرا يشكل تهديدا كبيرا لمئات الآلاف من النازحين، خاصة في ظل موسم الأمطار والوضع الصحي الهش.

ولكن ما هي قصة مدينة الفاشر التي تحظى بالاهتمام حاليا؟

تأسيس مصر وغزوها

تقع الفاشر غرب السودان، وهي عاصمة ولاية شمال دارفور. ترتفع حوالي 700 متر فوق مستوى سطح البحر، وتبعد حوالي 802 كيلومتر غرب العاصمة الخرطوم، و195 كيلومترًا شمال شرق مدينة نيالا.

فيما يتعلق بسكان المنطقة، تذكر الموسوعة البريطانية أن العرب شكلوا منذ زمن طويل غالبية سكان الجزء الشمالي من دارفور، بينما يهيمن العرب والفور على الجزء الجنوبي. ومن بين المجموعات العرقية الأخرى في المنطقة البجا والزغاوة والنوبة والداجو.

في عصور ما قبل التاريخ، ارتبط سكان شمال دارفور بشعوب وادي النيل قبل الأسرات. ومنذ حوالي عام 2500 قبل الميلاد، كانت دارفور تقع ضمن منطقة تجمع القوافل التجارية المصرية القادمة من أسوان جنوب دارفور. وهناك، ارتبط الحكام التقليديون الأوائل، الداجو، بهذه الشعوب القديمة.

لا شك أنه خلال عصر الدولة الحديثة، كانت التجارة تُجرى من دارفور مع مصر ومع مدينتي نبتة ومروي في مملكة كوش (شمال السودان حاليًا). وفي نهاية المطاف، أعقب حكم الداجو في دارفور حكم التنجور.

وانتهت الفترة المسيحية التي دامت على الأرجح من عام 900 إلى عام 1200 في دارفور، مع تقدم الإسلام من إمبراطورية كانم-برنو (التي كانت تتمركز حول بحيرة تشاد) إلى الشرق.

بحلول عام 1240، أصبح ملك كانم يسيطر على طريق التجارة مع مصر، ومن المرجح أن هذا هو التاريخ الذي ظهر فيه نفوذ كانم في دارفور.

حكمت قبيلة الكيرا، وهي عشيرة بارزة من قبيلة الفور، دارفور من عام 1640 إلى عام 1916 تقريبًا. ويعود أول ذكر تاريخي لكلمة “فور” إلى عام 1664. وخلال هذه الفترة، استخدم ملوك سلطنة الكيرا في دارفور مصطلح “فور” للإشارة إلى سكان المنطقة ذوي البشرة الداكنة الذين اعتنقوا الإسلام.

لأن سلالة الكيرا كانت مرتبطة بسكان المنطقة، فقد عُرفوا باسم الفور. اعتنق سكان دارفور الإسلام في عهد سلاطين الكيرا. خاضوا معارك متكررة مع مملكة وداي في تشاد، وحاولوا أيضًا إخضاع القبائل العربية شبه المستقلة في البلاد.

وفقًا للموسوعة البريطانية، تُعدّ مدينة الفاشر من أقدم المدن التاريخية في دارفور. يعود تأسيسها إلى أواخر القرن الثامن عشر، عندما اختارها السلطان عبد الرحمن الرشيد، أحد سلاطين الفور، مقرًا دائمًا لسلطانه بعد أن كانت السلطنة في السابق بدوية.

اختار السلطان عبد الرحمن الرشيد منطقة وادي رهد تندلتي في السهول الشرقية لدارفور عاصمةً له، لما تتمتع به من تربة خصبة صالحة للزراعة وتربية المواشي. شرع السلطان في بناء قصره على الضفة الشمالية للوادي، ثم بنى منازل لحاشيته وحراسه، مما جذب أعدادًا كبيرة من الناس، وحوّل المنطقة إلى مدينة مأهولة بالسكان.

ومع تأسيس الحكومة في هذا الموقع أصبحت الفاشر عاصمة للسلطنة ومركزاً إدارياً وثقافياً واقتصادياً مهماً للمنطقة، مما مكنها من النمو والازدهار السياسي والاجتماعي.

ويرتبط اسم المدينة بكلمة “فاشر سلطان” والتي تعني ملتقى السلطان ومجلسه، وتشير إلى موقعها المركزي في هيكل السلطة التقليدي لسلاطين الفور.

وبحسب رواية أخرى، فإن الاسم مشتق من ثور اسمه “فاشر” شرب من بركة ماء في المنطقة. وعندما تبعه السكان، اكتشفوا مصدر الماء، فأطلقوا على المنطقة اسم “الفاشر”. وتشير روايات أخرى إلى أن الاسم ربما يكون مشتقًا من كلمة “الفاخر”، التي تعني المكان المرموق نظرًا لأهميتها الإدارية والاقتصادية.

شهدت الفاشر نموًا سريعًا بعد أن أصبحت عاصمةً للسلطنة. ووصلت إليها القوافل التجارية من مختلف مناطق أفريقيا، وخاصةً ليبيا وتشاد وكردفان، مما جعلها مركزًا تجاريًا مهمًا على طريق القوافل في السودان.

كان يُباع فيها الصمغ العربي والعاج والذهب والجلود والملح والحبوب، مما ساهم في نمو الاقتصاد المحلي ودمجه في شبكات التجارة الإقليمية. كما استقطب هذا التطور سكانًا من قبائل مختلفة، مثل الزغاوة والفور والتاما والميدو، مما زاد من التنوع العرقي والثقافي للمدينة.

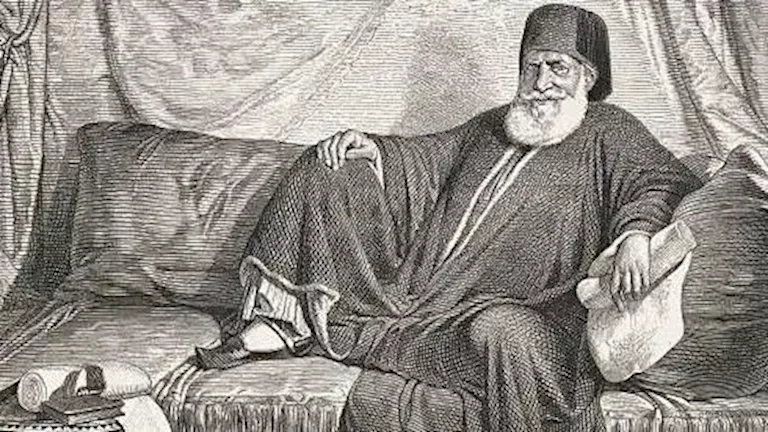

تذكر الموسوعة البريطانية أن محمد علي، الحاكم العثماني لمصر، أرسل جيشًا بقيادة ابنه إسماعيل إلى السودان في يوليو 1820. وبحلول عام 1821، استسلم الفونج وسلطان دارفور، وأصبح السودان، الذي يمتد على طول نهر النيل – من النوبة إلى جبال إثيوبيا ومن نهر عطبرة إلى دارفور – جزءًا من إمبراطورية محمد علي.

بحسب التاريخ، اشتبكت جيوش سلطان دارفور، إبراهيم قرد، مع قوات الزبير باشا رحمة، التابع لمحمد علي باشا، في معركة مناواشي. إلا أن الجيش المصري نجح في غزو الفاشر من الشرق عبر كردفان.

وفي وقت لاحق، في عام 1884، أثناء الثورة المهدية، احتلت القوات المهدية المدينة بعد حصار دام أسبوعًا.

بعد الإطاحة بخليفة المهدي الخليفة عبد الله التعايشي في عام 1898، اعترفت الحكومة الجديدة (الأنجلو-مصرية) في السودان بعلي دينار سلطاناً على دارفور في عام 1899.

السلطان علي دينار والحكم المزدوج

وشهدت الفاشر تطوراً كبيراً في عهد السلطان علي دينار، آخر سلاطين الفور، الذي حكم السلطنة بين عامي 1898 و1916، وكان شخصية محورية في تاريخ المدينة والمنطقة.

ولد علي دينار وتلقى تعليمه في الفاشر قبل أن يصل إلى السلطة ويعيد بناء السلطنة بعد فترة من الاضطرابات السياسية.

رمم علي دينار المباني الرسمية، وبنى قصر السلطان، الذي لا يزال قائمًا حتى اليوم كمتحف وطني للمدينة. كما عزز الجيش المحلي، ووسّع العلاقات الدبلوماسية مع الدولة العثمانية.

من أشهر إنجازاته إرسال كسوة الكعبة المشرفة إلى مكة المكرمة خلال موسم الحج، مؤكدًا بذلك انتمائه الإسلامي وشرعيته السياسية. كما أسس الفاشر مركزًا إداريًا وعسكريًا رائدًا، وأعاد إليها هيبتها السياسية حتى انتهى عهده باغتياله على يد القوات البريطانية عام ١٩١٦.

انتهت سلطنة دارفور، وفقدت الفاشر غطاءها الحامي للاستقلال بعد تدخل القوات البريطانية المصرية في الحرب العالمية الأولى عام 1916. أثارت انتفاضة عام 1915 بقيادة علي دينار البريطانيين إلى حملة عقابية، قُتل خلالها دينار في جبال مرة في نوفمبر 1916. أصبحت دارفور بعد ذلك إحدى مقاطعات السودان (ثم ثلاث مقاطعات لاحقًا) تحت الحكم الثنائي.

لاحقًا، في ظل الحكم الاستعماري، أصبحت الفاشر مركزًا إداريًا محليًا، وعُيّن مفتشون بريطانيون لإدارة المدينة وشؤونها. أدى ذلك إلى نشوء شكل جديد من الحكم المركزي، قائم على القوانين البريطانية وهيكل بيروقراطي حديث. إلا أن هذا التغيير قوّض أيضًا السلطة المحلية التقليدية، وحدّ من نفوذ زعماء القبائل والسلاطين.

رغم أن الفاشر فقدت مكانتها كعاصمة سياسية بعد سقوط السلطنة، إلا أنها حافظت على أهميتها كمركز ثقافي واقتصادي، واستمرت القوافل في التدفق إليها. كما تطورت لتصبح مركزًا إداريًا للحكومة البريطانية المصرية في السودان. وبُنيت فيها مدارس ابتدائية وثانوية، بالإضافة إلى العديد من المراكز الصحية ومرافق البنية التحتية.

ساهم الاستقرار النسبي خلال الفترة الاستعمارية في نمو المدينة، حيث شُيّدت شوارع مُعبّدة وساحات عامة ومباني حكومية. كما شهدت المدينة تدفقًا سكانيًا كبيرًا، حيث استقرت فيها قبائل عديدة من جميع أنحاء دارفور، مما زاد من تنوعها العرقي والثقافي.

بعد الاستقلال

مع استقلال السودان عام ١٩٥٦، أصبحت الفاشر جزءًا من جمهورية السودان، وشهدت بنيتها التحتية تطورًا سريعًا نسبيًا. شُيّد مطار الفاشر، ورُقّيت الطرق، وأُنشئت العديد من المؤسسات التعليمية، منها جامعة الفاشر التي لعبت دورًا هامًا في تدريب الكوادر المحلية.

لكن المدينة لا تزال تعاني من ضعف التنمية مقارنة بالعاصمة والمدن الكبرى الأخرى، مما أدى إلى تنامي الشعور بالإقصاء بين سكانها وسكان المنطقة بشكل عام.

ورغم أن المدينة كانت في وقت من الأوقات مقر حاكم دارفور، إلا أن البنية الأساسية الضعيفة واستمرار أنماط الحكم التقليدية ظلت تشكل تحديات أمام التنمية الاقتصادية والتعليمية.

خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، شهدت الفاشر نموًا حضريًا بطيئًا. ويُعزى هذا النمو السكاني إلى نزوح القبائل من مناطق أخرى بسبب الجفاف والتصحر.

ومنذ بداية الألفية الجديدة أصبحت الفاشر واحدة من أهم مناطق الصراع في السودان، خاصة بعد اندلاع الصراع في دارفور عام 2003 بين القوات الحكومية والحركات المتمردة بقيادة حركة تحرير السودان.

بسبب النزوح الجماعي من القرى والبلدات المحيطة، تتعرض المدينة لضغط هائل. وقد أدى ذلك إلى إنشاء العديد من مخيمات اللاجئين حول المدينة، مثل أبو شوك وزمزم، حيث يعيش مئات الآلاف من السكان في ظروف إنسانية صعبة.

ورغم أن الفاشر لم تكن هدفاً مباشراً للقصف أو القتال في المراحل الأولى من الحرب، إلا أنها كانت منطقة غير مستقرة بسبب التوترات الأمنية والاشتباكات المتقطعة، وكان هناك وجود عسكري وأمني كثيف هناك.

في عام 2004، اختارت الأمم المتحدة مدينة الفاشر لتكون أول مقر لبعثة حفظ السلام المختلطة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد)، مما أعطى المدينة أهمية دبلوماسية وإنسانية جديدة.

أدى ذلك إلى تدفق وكالات الإغاثة والعاملين الدوليين إلى المدينة، مما ساهم، ولو مؤقتًا، في إنعاش الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة. إلا أن الوضع لا يزال غير مستقر، ويتفاقم بسبب فشل اتفاقيات السلام المتكررة، وموجات العنف المستمرة، وتزايد تعقيد المشهد السياسي والعسكري في دارفور.

مع اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل/نيسان 2023، عادت الفاشر لتصبح ساحة قتال بين الطرفين. وقد أسفر ذلك عن دمار هائل في البنية التحتية، وسقوط العديد من الضحايا المدنيين، وتزايد النزوح والمعاناة الإنسانية.

تشير التقارير الدولية إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في المدينة، تشمل النهب والتهجير القسري وجرائم الحرب. وتُحذر العديد من المنظمات الدولية من كارثة إنسانية في الفاشر، إحدى آخر المناطق الكبيرة في دارفور التي لا تزال تحت السيطرة العسكرية السودانية.

وهكذا، مرّت المدينة بمراحل عديدة عبر تاريخها: من عاصمة سلطنة تقليدية مزدهرة إلى مركز قوة استعمارية، وأخيرًا منطقة هامشية منسية داخل الدولة الحديثة إلى مركز صراع مسلح. في كل مرحلة من هذه المراحل، تحملت المدينة عبء تغييرات جذرية، لكنها أظهرت أيضًا صمود مجتمعها في مواجهة هذه التحديات.

تقف الفاشر اليوم عند مفترق طرق تاريخي: إما أن تصبح مدينة منكوبة، لا يتذكرها أحد إلا بمآسيها، أو أن تصبح رمزاً للسلام والمصالحة وبناء الدولة السودانية على أسس عادلة ومنصفة.