السر المقدّس.. لماذا بنى المصريون القدماء الأهرامات؟

لم يكن بناء الأهرامات في مصر القديمة عملاً عشوائياً أو غير منطقي، ولم ينشأ عن مجرد الرغبة في بناء مقابر حجرية ضخمة تكريماً للملوك. بل كان مشروعاً إنسانياً روحياً فلسفياً شاملاً عبر من خلاله المصريون القدماء عن أفكارهم الدينية وإيمانهم العميق بالحياة والخلود في الآخرة. لقد تجاوز الهدف البعد المعماري ولمس أعماق المعتقد الديني وفكره الفلسفي المعقد والمترابط عند قدماء المصريين.

لقد لعبت فكرة الحياة الأبدية بعد الموت دورًا بارزًا في تفكير المصريين القدماء وكانت محور العديد من الأنشطة الدنيوية في ذلك الوقت. تمثل هذه الهياكل المعمارية ذات الشكل الهرمي معابد روحية للقيامة والاتحاد مع الآلهة. وقد جسد شكلها الهندسي تأملاً فلسفياً للنظام الكوني المبني على التوازن والانسجام بين الأرض والسماء، والمادة والروح. ولهذا السبب سعى المصريون القدماء إلى جمع كل ما استطاعوا العثور عليه من أجل تأمين الحياة الأبدية لأنفسهم أثناء حياتهم الأرضية. ورأوا في فكرة بناء مقبرة هرمية محصنة للملك، وفوقها حجرة دفن تحت الأرض تحتوي على تابوت حجري تحفظ فيه “مومياء” الملك بعناية، ضمانة أبدية لاستمرار رحلته في الحياة الآخرة.

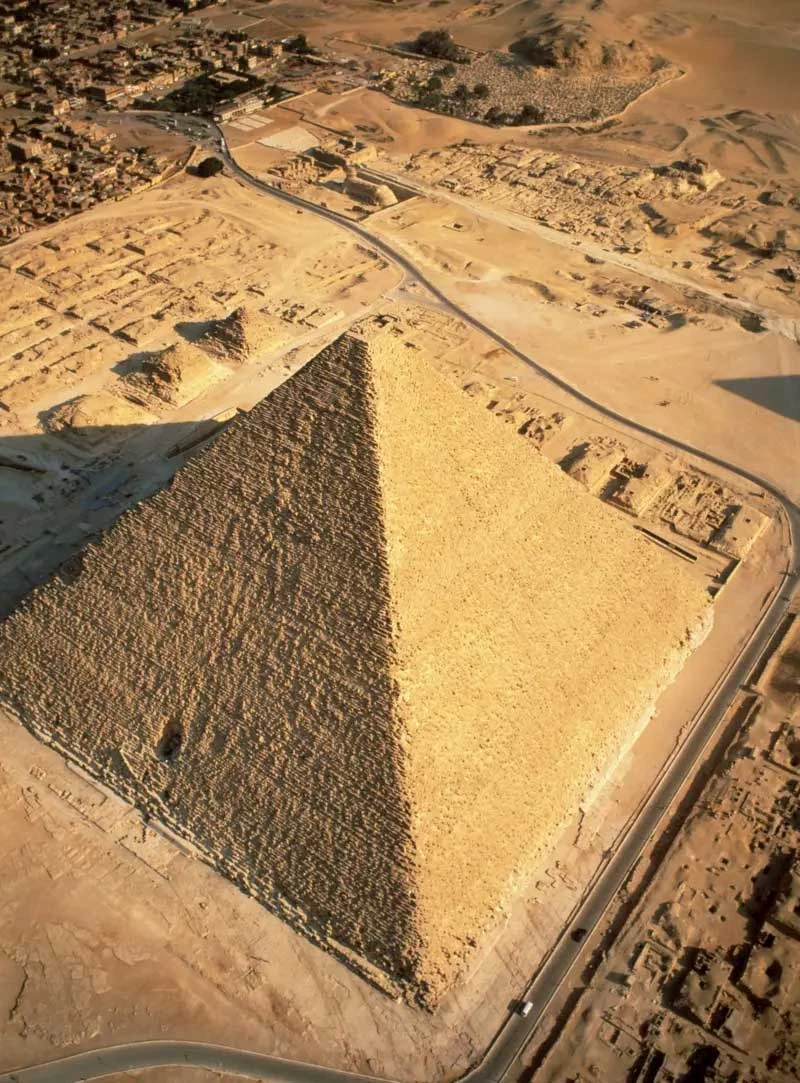

لقد شغلت الأهرامات وأسباب بناء المصريين لها الكثير من الناس لقرون عديدة. وهذا ما أدى بهم في كثير من الأحيان إلى الانحراف عن منطق المنطق. لقد أحاطوا الأهرامات المصرية، وخاصة هرم خوفو، أكبر هرم في مصر، بثروة من القصص والأساطير المثيرة حول بنائها ودورها الوظيفي. وهذا ما دفع البعض إلى التساؤل حول هوية من قاموا ببنائها، فضلاً عن قصص أخرى ليس لها أي أساس تاريخي أو علمي.

وهنا نحاول الإجابة على بعض التساؤلات ومنها: لماذا لجأ المصريون إلى الشكل الهرمي لحفظ جثث الملوك؟ ما هي الدلالة الدينية والفلسفية لبناء هذه الكتل الحجرية الضخمة التي تتجاوز حدود هندستها المعمارية؟ هل كانت الأهرامات بمثابة مواقع دفن فقط أم كانت لها أيضًا وظائف دفن أخرى أكثر شمولاً؟ هل ساهمت شعوب أخرى غير المصريين في بنائه؟ وأخيراً، هل تم بناؤها من خلال “استغلال وتعذيب العمال” كما يدعي البعض؟

“الصعود إلى الشمس”

السؤال الذي يطرح كثيرا هو: لماذا أراد ملوك مصر القديمة بناء مقابرهم على شكل هرم؟ وتكمن الإجابة في أنهم رأوا في هذا الشكل المعماري الخاص أصدق تعبير عن إيمانهم بعبادة الشمس، التي شكلت جوهر المعتقد الديني في مصر القديمة. لقد رأوا أن الشكل بشكل عام ورأس الهرم بشكل خاص (المسمى “بنبن” في اللغة المصرية القديمة) هو تجسيد لأشعة الشمس النازلة إلى الأرض. وكانوا يريدون دفن ملوكهم في مقابر على شكل أشعة الشمس، ليصعدوا إليها عندما يحين وقت القيامة، حسب الديانة المصرية القديمة.

في عصر الدولة القديمة (3150-2117 قبل الميلاد)، كان يُعتبر ملك مصر “إلهًا”. وباعتباره كائنًا مقدسًا، كان من الطبيعي أن يمتلك الملك كل السلطة في يديه. لقد احتلت الملكية في مصر القديمة مجالاً خاصاً ومحدداً ضمن حدود الدين نفسه، وهي حقيقة أكدتها الأشكال المعمارية في تلك الفترة، مثل الأهرامات. ويشهد ترتيب وتوزيع المباني أيضًا على علاقة وثيقة تجمع، بل وتخلط أحيانًا، بين الإله رع (إله الشمس) والملك (الإله).

ويبدو أن الهرم لم يدخل عبادة الشمس إلا في عصر الأسرة الرابعة (2520-2392 ق.م)، وذلك طبقاً لتقسيم التاريخ المصري القديم إلى أسر حاكمة ومراحلها، إذ ترمز الحدود الخارجية لخطوط المثلث إلى أشعة الشمس، التي كانت تمثل أحياناً بحزمة من الخطوط، وأحياناً تتصل في نهايتها بالأيدي (كما حدث في فن تل العمارنة في عصر الملك إخناتون 1360-1343 ق.م).

يذكر إسكندر بدوي في دراسته “تاريخ العمارة في مصر القديمة” أنه “خلال عصر الدولة الوسطى (2066-1781 قبل الميلاد)، كانت المباني العلوية للمقابر ذات شكل هرمي، وكانت قمته على شكل هرم (تصغير للهرم)، وقد نقشت عليه عينان (أوجات)، يليهما نص يدعو فيه الموتى إلى الظهور ورؤية رب الأفق (الشمس) وهو يتحرك عبر السماء”.

وبحسب بدوي فإن تأثير الشمس واضح أيضاً في تصوير عناصر مختلفة، مثل الأقسام التي كانت تقام فيها طقوس الشمس في معبد الهرم الجنائزي، وفي القوارب الخشبية التي اكتشفت في هذا الموقع.

“الطريق إلى الأبدية”

أطلق المصريون على الهرم اسم “مر” في اللغة المصرية القديمة، والذي يعني “مكان الصعود”، وهو إشارة واضحة إلى اعتقادهم بأن الهرم هو الوسيلة التي “يمكن من خلالها لروح الملك أن تصعد إلى السماء وتتحد مع الإله رع”. اسم الهرم في العديد من اللغات الأوروبية مشتق من الكلمة اليونانية “بيراميس” والتي تعني “قطعة الخبز المثلثة”، وهي كلمة صاغها اليونانيون لتقريب شكل الهرم في اللغة عندما زاروا مصر. ويعتقد البعض أيضًا أن كلمة “هرم” هي كلمة سامية قديمة وتشير إلى شكل هندسي له أربعة أضلاع تلتقي في نقطة مركزية في الأعلى. وهذا ما استدعى من المصريين القدماء إجراء العديد من التجارب والمحاولات للوصول إلى الشكل النهائي للهرم الذي نعرفه اليوم في مقابرهم.

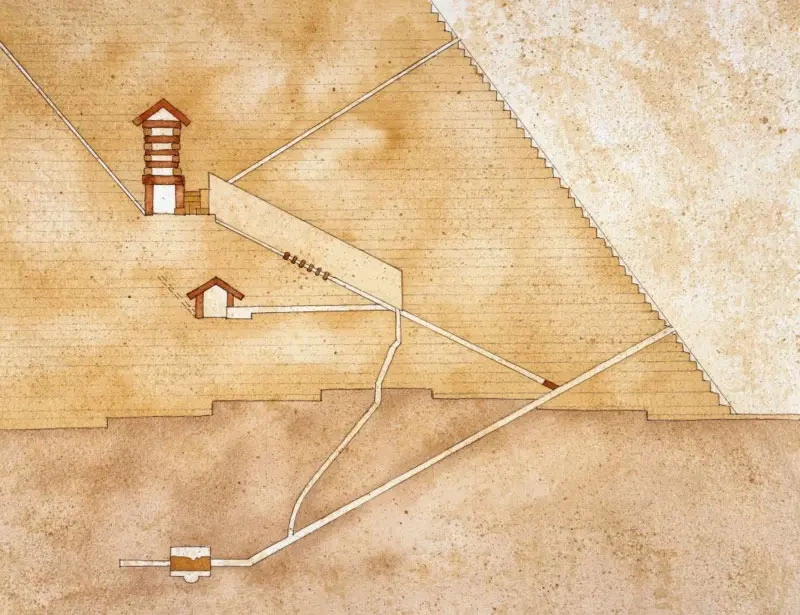

الدليل الأول على فكرة بناء الهرم يأتي من بناء حجري أقدم يعرف باسم “المصطبة” في عصر الأسرة الأولى (3150-2890 قبل الميلاد)، والذي كانت زواياه واسعة في الأسفل وتضيق نحو الأعلى.

وقد تطلب هذا الأمر العديد من التجارب المعمارية من جانب المهندسين، والتي تكللت بالنجاح في عهد الملك سنفرو (نب ماعت) (أول ملوك الأسرة الرابعة، 2520-2470 قبل الميلاد). وفي ذلك الوقت نجح مهندسوه في تحقيق الشكل الهرمي الكامل للمقبرة، والذي يعرف في منطقة دهشور بالهرم الأحمر. وفي الفترة التالية، تم بناء أهرامات كاملة أكبر حجمًا، وخاصة أهرامات الجيزة.

كان الهرم، كما ذكرنا آنفاً، هو “الطريق إلى الأبدية” ووسيلة الملك للصعود إلى السماء، خاصة وأن المصريين كانوا يعتقدون أن الموت ليس نهاية الطريق، بل هو بداية حياة جديدة ورحلة الروح إلى عالم الأبدية. كان الهرم يعتبر “سلماً إلى السماء”، كما عبر عنه بوضوح الشكل المعماري للهرم المدرج الذي بناه الملك زوسر (أول ملوك الأسرة الثالثة، 2584-2565 قبل الميلاد). وقد تم بناؤه على شكل درجات سلم “تصعد عليها روح الملك المتوفى إلى السماء لتتحد مع الإله رع”، إله الشمس الذي يمثل النور والقيامة والحياة الأبدية.

ويعتقد بعض العلماء أنه بالإضافة إلى رمزيته الشمسية، كان الهرم أيضًا رمزًا للطاقة الإلهية التي “رفعت روح الملك إلى السماء”. بعد وفاته، تحول الملك إلى أوزوريس، إله الحياة الآخرة، فأصبح خالداً كإله وشريكاً في رحلته اليومية عبر السماوات. كما أن تصميم الهرم يخدم هذه الفكرة أيضًا.

عندما بنى المصريون الهرم، أرادوا أن يكون مكانًا آمنًا لتخزين جسد الملك المتوفى، وحماية روحه وضمان استمرار وجودها في الحياة الأبدية. وكان ذلك بسبب المكانة الهامة للغاية التي احتلها الجسد في المعتقد المصري. كانوا يعتقدون أن جسم الإنسان يتكون من عدة عناصر أهمها الجسد والجانب المرئي و”البا” (الروح) التي تمثل شخصية الإنسان في العالم الروحي. وكان يصور دائما على شكل طائر برأس إنسان، يحمل ملامح المتوفى نفسه، كإشارة إلى شخصه وروحه عندما تغادر الجسد إلى السماء بعد الموت. وكان “البا” يعود من وقت لآخر لزيارة الجثة.

العنصر الثالث في جسم الإنسان هو “كا” (المزدوج). اعتقد المصريون أنها روح مادية تولد مع الإنسان من مادة خفيفة غير مرئية مثل الهواء، وتتخذ شكل صاحبها وتكون نسخة طبق الأصل منه. بعد الموت، تبقى الكا مع الجسد حتى عودة البا ويتحدان، الكا والبا، ويدخل المتوفى بعد ذلك حقول النعيم الأبدي، والتي كانت تسمى حقول اليارو، إذا اجتاز الشخص بنجاح اختباره في يوم القيامة، أو إدانته الأبدية إذا أدين في هذا الاختبار.

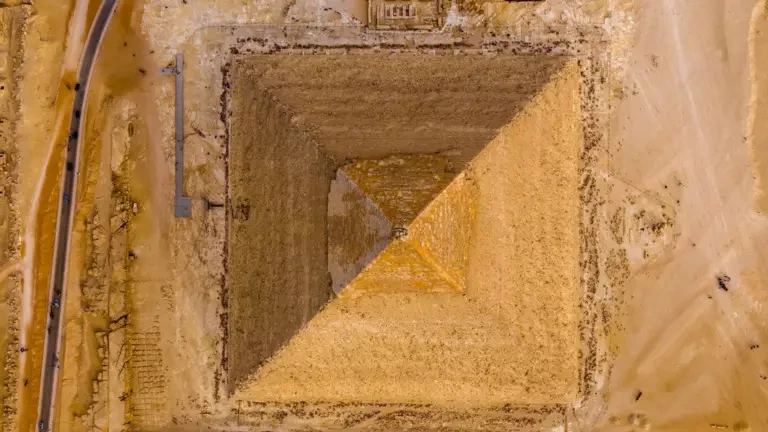

وبناء على ذلك، اعتقد المصريون أن “البا” و”الكا”، الروح ورفيقها، لا يستطيعان مواصلة رحلتهما إلى الأبدية من دون جسد محفوظ وسليم. ولذلك تم بناء الأهرامات وفق تصميم يضمن أعلى درجات الأمن لحماية مومياوات الملوك من لصوص القبور والقوى الطبيعية، ولضمان عودة روح الملك إلى الجسد أثناء طقوس البعث والخلود. دفع هذا المهندس المعماري إلى تصميم غرف دفن معقدة وممرات سرية في الداخل، مليئة بالقرابين والتماثيل والنصوص المقدسة المصممة لمساعدة الملك في رحلته إلى الحياة الآخرة.

لقد حرص المصريون على تجهيز غرف الدفن هذه بمجموعة كاملة من الأدوات والأثاث الذي استخدمه الملك في حياته الأرضية، بالإضافة إلى الكثير من الطعام للحفاظ على الجسد ورفيقه “كا” للحياة الأبدية في جو مماثل لما اعتاد عليه الإنسان على الأرض.

وارتبطت فكرة بناء الهرم أيضًا برمزية دينية أخرى تجسد نظرية خلق الكون، والمعروفة باسم “التلة الأبدية”، والتي تنص على أنه قبل بدء الخلق، كان العالم عبارة عن محيط من الماء، يسمى (نون) في الفكر الديني القديم، عندما لم يكن هناك بشر أو كائنات حية. وفي هذا المحيط كان هناك تل، وكان الإله رع، إله الشمس، قادراً على خلق نفسه. ومن هذا “التل الأبدي” خلق العالم أجمع وبدأ خلقه. ولذلك اعتبر الهرم بمثابة تمثيل رمزي لهذا التل المقدس، مما أعطى الهرم بعداً كونياً أكثر قدسية. وبذلك أصبح الهرم مكانًا مقدسًا بالنسبة للمصريين القدماء ووسيطًا بين عوالمهم.

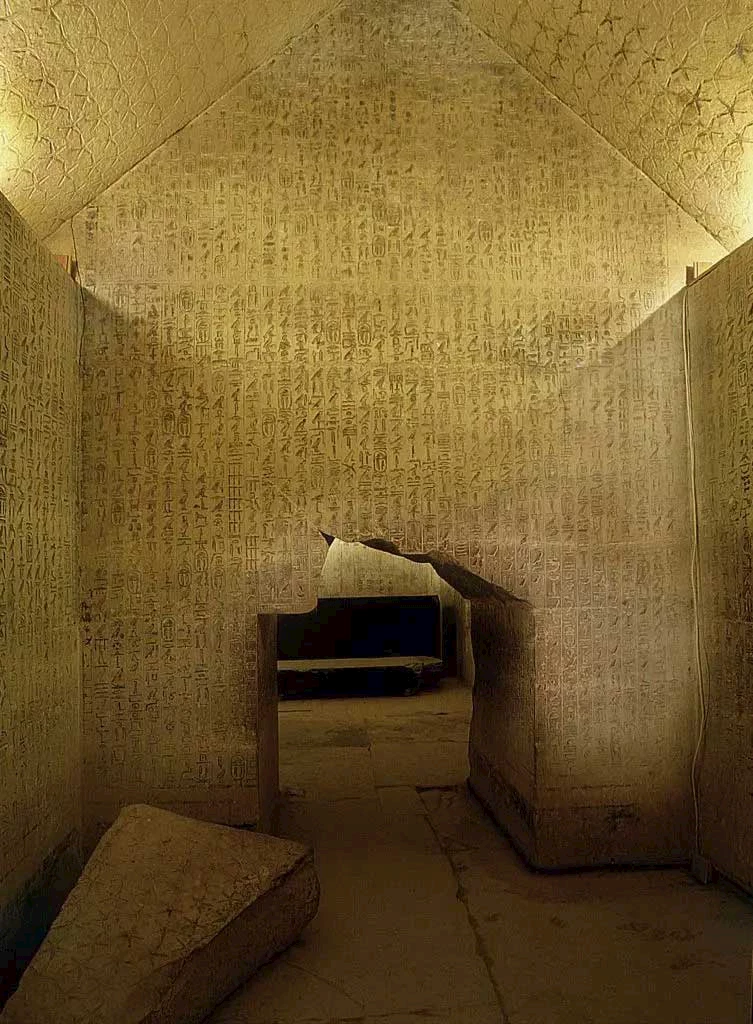

ومن بين النصوص الأكثر شهرة التي تشير إلى الرمزية الدينية العميقة للأهرامات ما يسمى بـ “نصوص الأهرامات” في الأدب الديني. وهذه هي أقدم النصوص الدينية المقدسة المكتوبة في العالم، وقد ظهرت لأول مرة في أهرامات ملوك الأسرتين الخامسة والسادسة (2392-2117 قبل الميلاد) في سقارة.

تحتوي هذه النصوص على صلوات وترانيم وتعاويذ مصممة لتسهيل انتقال الملك إلى الحياة الآخرة، وحمايته من الأرواح الشريرة التي قد يواجهها في رحلته، وتمكينه من الاتحاد مع الله. وتشرح هذه النصوص أيضًا كيف تحول الملك إلى “نجم خالد” في السماء، وهي صورة دينية تجسد فكرة الخلود الروحي.

وفي دراستها “الفراعنة في زمن الملوك الآلهة” تقتبس الباحثة الفرنسية كلير لالويت مقتطفات من هذه النصوص عن مشهد صعود الملك إلى السماء. على سبيل المثال، نذكر ما يلي: “ما أجمل أن نرى الملك، جبهته مزينة بعصابة رأس مثل (الإله) رع وتنورة مثل (الإلهة) حتحور … وهو يصعد إلى السماء بين آلهة زملائه”.

ويتابع النص: “ما أجمل هذه الرؤية، وما أعظمها من تأمل في هذا الإله وهو يصعد إلى السماء، بينما يصعد والده أتوم (الإله) إلى السماء، والكا فوقه، وتعويذة أساليبه السحرية بجانبه، والخوف الذي يلهمه في النفوس عند قدميه”.

وكان الهرم أيضًا بمثابة البناء المركزي لمجمع ضخم، والذي كان يضم أيضًا عددًا من القوارب الخشبية الموضوعة في حفر متوازية، كما هو الحال مع هرم الملك خوفو. وقد مكنت هذه “القوارب الشمسية” الملك من السفر عبر السماء والانضمام إلى رع في “أرض النور”.

“الهندسة المعمارية للأبدية”

كان ملوك العصر المبكر من الأسرات يبنون مقابرهم على شكل مستطيل فوق مستوى الأرض، مصنوعة من الطوب اللبن وتسمى “المصطبة”. تطورت المقبرة الملكية خلال عصر الدولة القديمة من الشكل المدرج في عهد جيسر وسخمخت في سقارة، إلى الهرم المكون من طابقين في عهد هوني في ميدوم، إلى الهرم المكسور الجوانب في عهد سنفرو في دهشور، إلى الهرم الكامل، الذي ظهر لأول مرة في العمارة المصرية القديمة في عهد سنفرو.

ويشير هذا التطور الفني في عمارة المقابر الملكية إلى أنها كانت “محلية ومصرية” وليست متأثرة بأفكار أجنبية كما يدعي البعض. وهذا يدحض الأساطير التي تنسب بناء الأهرامات إلى شعوب أخرى أو أفراد من قارة مغمورة في المحيط الأطلسي، فضلاً عن قصص أخرى ليس لها أي أساس تاريخي أو منطقي.

في دراسته “تاريخ مصر القديمة”، يرى رمضان عبده أن عمارة المقابر الملكية ترجع إلى هذه الدرجة من العظمة والكمال إلى عاملين: “الأول هو تقديس الملك، إذ كان الناس بحاجة إلى بناء بناء فخم له يستطيع من خلاله أن يطلع على العالم الآخر كما يطلع عليه في هذا العالم – شاهقًا ومرئيًا للجميع. والثاني هو حب المصريين للفنون، مما دفعهم إلى استكشاف آفاق جديدة في تطوير عمارة المقابر”.

أول مهندس معماري معروف في العمارة المصرية القديمة هو المهندس والوزير إمحوتب (الأسرة الثالثة 2584-2520 قبل الميلاد)، مهندس الهرم المدرج للملك جيسر في سقارة. أشرف على المجمع المعماري للملك ويعتبر هو من بدأ استخدام الحجر بدلًا من الطوب والخشب اللذين كانا يستخدمان سابقًا.

لا شك أن إمحوتب استخدم عددًا كبيرًا من العمال في هذا المشروع الضخم، وتم توفير الطعام والشراب والملابس والمأوى والرعاية اللازمة لهم. لقد كان مجموعته المعمارية ومنهجه بمثابة اللبنة الأولى للتطور المعماري الذي تلاه آخرون في الفترات الملكية اللاحقة، مما أدى إلى بناء أعظم الأهرامات والمعالم الحجرية.

يرى رمضان عبده علي في دراسته أن “فكرة إمحوتب الأصلية كانت بناء مقبرة على شكل مصطبة. ويبدو أن إمحوتب تأثر بأفكار دينية دفعته إلى تحويلها إلى هرم مدرج، ربما لتمثيل صعود الملك إلى معبد الشمس والعالم السماوي”.

كانت المقابر الملكية في البداية خالية من النقوش. ومنذ الأسرة الخامسة (2392-2282 قبل الميلاد) فصاعدا، تم نقش النقوش على جدران حجرات الدفن والممرات المجاورة لتكون بمثابة تعويذات ولمساعدة الملك المتوفى في صعوده إلى السماء، كما هو الحال على سبيل المثال في هرم أوناس في سقارة في الفترة 2312-2282 قبل الميلاد. وكانت جدران المصاطب مغطاة بالنقوش والنصوص لتمكين المتوفى من استعادة لحظات مختارة من حياته على الأرض إلى الأبد.

وكان الملك حريصًا أيضًا على عدم بناء هرمه بمعزل عن العالم الذي عاش فيه قبل وفاته. تم ترتيب أهرامات الملوك والأهرامات الأصغر للملكات في صفوف طويلة على حافة الصحراء وكلها تواجه الغرب. تم ترتيب مقابر البلاط الملكي، ببنائها الفوقي المستطيل، على طول “الشوارع” حتى لا ينفصل حاشية الملك عن ملكه وراعيه بعد وفاته.

في دراسته “حضارة مصر الفرعونية”، يقول الباحث الفرنسي فرانسوا دوماس: “لا ينبغي أن نعتبر الأهرامات مجرد مقابر. ففي الحياة الآخرة، كانت تجمع حول الملك مختلف الأنشطة المعروفة في المنطقة المحيطة”.

ويضيف: “نلاحظ أنه منذ الأسرتين الأوليين كانت مقابر الأفراد تقع على مقربة من المصاطب الملكية، ولكننا غير قادرين على فهم معنى هذه الهياكل الجنائزية بشكل واضح، إلا من عهد الملك جيسر، وكان الغرض منها خدمة (كا) الملك والشعب من حوله إلى الأبد”.

“وهكذا، من ميدوم في الجنوب إلى الجيزة في الشمال، تصطف حقول أهرامات الملوك المصريين واحدة تلو الأخرى، بدءًا من الأسرة الرابعة إلى السادسة (2282-2117 قبل الميلاد)”، كما تقول لالويت في دراستها. وفي كل من هذه العصور، كانت حياة الدولة تدور حول الهرم. كلما اعتلى ملك العرش، تم إنشاء مقر جديد وتكثيف العمل على بناء هرم جديد.

ويشير إسكندر بدوي في دراسته إلى أن الاختلافات الكبيرة بين المباني الطقسية المختلفة في مجمع الملك جسر والتخطيط المتقن للمعبد الجنائزي لهرم الملك خفرع (2437-2414 ق.م) من الأسرة الرابعة تشير إلى “فترة طويلة من التطور المعماري والفكري”.

وعن عدد الأهرامات في مصر، يقول عالم المصريات زاهي حواس في دراسته “معجزة الهرم الأكبر” إن “عدد الأهرامات يبلغ حوالي 118 هرمًا، موزعة من أسوان جنوبًا إلى أبو رواش شمالًا”.

هل بنى الملوك أهراماتهم باستعباد العمال وتعذيبهم؟

يزعم بعض العلماء الغربيين منذ فترة طويلة أن الأهرامات في مصر تم بناؤها من قبل “العبيد”. ويعزز هذا الادعاء فكرة “الاستغلال والقمع” في بناء هذه الأعجوبة المعمارية الأعظم في التاريخ. ولكن الاكتشافات الأثرية الحديثة والنصوص المصرية القديمة كشفت عن صورة مختلفة تماما: مجتمع معروف بتنظيمه ودقته، والذي منح العمال في المشاريع الكبرى مثل بناء الأهرامات حقوق الحياة التي تعكس تقديرا عميقا لدورهم.

تشير النتائج التي تم الحصول عليها من مواقع البناء مثل الجيزة ودير المدينة إلى أن العمال المشاركين في بناء الأهرامات لم يكونوا عبيدًا للدولة، بل كانوا عمالًا مهرة يعيشون في أماكن إقامة مخصصة خصيصًا ويتلقون الطعام والرعاية الصحية وفترات الراحة. وتحتوي بعض النصوص والنقوش أيضًا على أسماء فرق العمل وبعض القادة الذين تم تكريمهم بعد وفاتهم. وهذا يكسر الصورة النمطية التي ارتبطت منذ فترة طويلة بجهودهم.

وكان الرحالة اليونانيون، وخاصة المؤرخ هيرودوت، أول من ساهم في نشر الأساطير التي تحدثت عن نظام “العمل القسري والمعاملة اللاإنسانية” والملوك الذين أجبروا الناس على بناء هياكل مثل الهرم الأكبر لخوفو.

في دراسته “تاريخ مصر القديمة”، يقدم الباحث الفرنسي نيكولا جريمال مثالاً على هذه الأساطير اليونانية وبعض مزاعم هيرودوت، مثل: “لم يرتكب (الزعيم) أي خطأ. بدأ بإغلاق جميع المعابد، ومنع المصريين من تقديم القرابين، وأمرهم بالعمل لديه… عملوا في مجموعات تتناوب كل ثلاثة أشهر، كل مجموعة تتكون من 100 ألف شخص… استغرق بناء الهرم نفسه 20 عامًا”.

وفي انتقاده لقول هيرودوت، يشير جريمال إلى أن موسم الفيضان وارتفاع منسوب مياه النيل كانا وقتًا تتيح فيه القوى العاملة نفسها للملك لممارسة حقه في السلطة. ويضيف: “في تلك الفترة وفي ظل هذه الظروف من العمل الموسمي، كان المزارعون يشكلون أغلبية القوى العاملة”. وأضاف جريمال أن هيرودوت “كان يحب التأكيد على قسوة حكمه في رواياته عن مصر”.

ومن الجدير بالذكر أن مصر كانت في ذلك الوقت دولة زراعية بالأساس، وأن الأراضي الزراعية كانت مملوكة في معظمها للملك وكهنة المعبد. ولكن هذا لا ينفي وجود الملكية الخاصة التي تعود للفلاحين الذين يعيشون ضمن حدود إنتاج أراضيهم. كان عمل الفلاح تحت رحمة فيضانات النيل، التي كانت تحدد حياته الاجتماعية والمهنية.

كان المصريون القدماء يسترشدون بدوافع روحية ودينية في كل جانب من جوانب حياتهم، بما في ذلك العمل الذي قاموا به في بناء الهياكل الحجرية الضخمة مثل الأهرامات. إن الذين يؤيدون فكرة أن الملوك استخدموا العمل القسري لبناء مقابرهم ونصبهم التذكارية ينسون أن هذه الدوافع الروحية كانت المحرك الأساسي وراء كل السلوكيات على مستوى الفرد والجماعة والدولة.

وفي دراسته “الأخطاء والافتراءات الصهيونية ضد تاريخ وحضارة مصر الفرعونية: رد وتفنيد مبني على الأدلة الأثرية”، يقول عبد المنعم عبد الحليم سيد، أستاذ التاريخ القديم بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، إن الدوافع الروحية للمصريين القدماء كانت واضحة في اعتقادهم بأنهم “سيُبعثون بعد الموت ويعيشون حياة في الآخرة مطابقة تمامًا لحياتهم الأرضية”.

ويضيف: “ومن أهم أركان هذا الدين اعتقاد قدماء المصريين أن الفرعون الذي عاش في كنفهم في الدنيا هو نفسه الفرعون الذي سيعيش في كنفهم بعد بعثه. وكلما أخلصوا في خدمته في الدنيا، وكلما أخلصوا في إسهامهم، مثلاً، في بناء قبره الذي سيحمي جثمانه ليُبعث، أكرموا عليه في الآخرة”.

ويضيف: “عندما كان العمال المصريون يرفعون كتلًا حجرية ثقيلة، كانوا يعتقدون أن هذا العمل سيضمن لهم حياةً سعيدةً في الآخرة. وقد منحهم هذا الاعتقاد طاقةً روحيةً تفوق بأضعاف الحوافز المادية للأجور السخية أو المكافآت الجذابة”.

وتؤكد الباحثة الفرنسية لالويت هذا الرأي في دراستها: “إن بناء هذه الهياكل العملاقة لم يتطلب، كما ادعى الإغريق وكما تحب أفلام هوليوود أن تصور، جحافل من العبيد الذين تعرضوا للضرب المبرح بالسياط”.

وأضافت: “كان العمال الذين بنوا الأهرامات مصريين خالصين. وكان معظمهم من المزارعين الذين جُنِّدوا مع جنود تركوا وراءهم وحدات من الجيش، كما يتضح من بعض النقوش التي رسموها على كتل حجرية، والتي لا تزال ظاهرة حتى اليوم”.

يزعم لالويت أن هؤلاء الرجال عملوا من أجل “ضمان خلود الملك الإلهي وحمايته، وكانوا يدركون تمامًا أهمية عملهم، مدفوعين بإيمان راسخ من شأنه أن يحفز جهود بناة الكاتدرائيات في أوروبا الغربية بعد مئات السنين”.

في دراسته “معجزة الهرم الأكبر”، يقول عالم المصريات زاهي حواس إن الهرم كان “مشروعًا وطنيًا لمصر، شارك فيه الجميع لأن الشعب كان عليه أن يتقاسم فكرة أن الملك هو إله”.

وأضاف: “إن اكتشاف مقابر بناة الأهرامات يؤكد عدم إجبارهم على بناء الأهرامات، والدليل على ذلك أنهم بنوا مقابرهم بجوار الأهرامات، ووضعوا فيها قطعًا أثرية تساعدهم على البقاء في الآخرة، أسوة بالملوك والأمراء والمسؤولين”.

يقول حواس: “كان العمال الذين نقلوا الأحجار يتقاضون أجورًا من عائلات في جميع أنحاء مصر العليا والسفلى. وكان الإسهام في إنجاز هذا المشروع الديني الوطني واجبًا وطنيًا. أما المشرفون والفنانون والنحاتون، فقد عملوا لدى الملك، وتقاضوا أجورهم من الدولة. وكانت أجورهم تتكون من الشعير والقمح والجعة”.

في مقابلة سابقة مع صحيفة الأهرام، أضاف: “بناءً على نتائجنا، نقدر أن حوالي 10 آلاف عامل شاركوا في بناء الهرم. يعملون طوال اليوم، ويعاونهم، عند الحاجة، عائلاتهم الممتدة التي تزودهم بالطعام والسلع الأخرى”.

قال حواس: «ازداد عدد العمال خلال فيضان النيل، الذي أغرق الأراضي الزراعية، تاركًا المزارعين بلا عمل. فتفانوا في بناء الأهرامات، وكان ذلك من أهم أسباب تطور العبقرية المصرية في البناء والحضارة».

بالإضافة إلى ذلك، تم اكتشاف قبور توفر أدلة أثرية جديدة على الحياة الدينية للعمال. وتقول نصوص أخرى إن العائلات في الوجه البحري والقبلي كانت ترسل 11 عجلاً و23 خروفاً يومياً لدعم العمال، في حين لم تكن الدولة تحصل منهم ضرائب في المقابل.

لا شك أن اكتشاف مقابر بناة الأهرامات في هضبة الجيزة يمثل نقطة تحول في توضيح طبيعة هذا العمل الإنشائي ويقدم أدلة تدحض بشكل كامل وحاسم كل التلميحات إلى استخدام نظام العمالة في البناء. أولاً، تقع هذه المقابر بجوار مجمع الأهرامات “الملكية” في الجيزة. وهذا ما دفع بعض العلماء إلى الاعتقاد بأن الملك ربما أمر بدفن عماله إلى جواره دون تمييز طبقي، كما فعل مع حاشيته كما ذكرنا آنفاً.

ويضيف رمضان عبده علي في دراسته: “وُجد مخبز كان القائمون على هذه المقابر يُعدّون فيه الخبز ويوزعونه على العمال مع الثوم والبصل. كما وُجدت أطباق فخارية كان يُقدّم عليها الطعام للعمال”.

وأضاف: “وإلى الشرق من هذه المقابر، عُثر على بقايا قريتين، إحداهما كان يسكنها العمال، والأخرى كان يسكنها الفنانون والمشرفون”.

ومن المعروف أن الجهة المسؤولة عن بناء الهرم كانت تقوم بتغيير العمال كل ثلاثة أشهر دون انقطاع عن عملهم الرئيسي وهو زراعة الأرض. بالإضافة إلى ذلك، تم العثور على بقايا تشير إلى أن العمال تعرضوا لإصابات متعلقة بالعمل وتم علاجهم. وقد تطلبت بعض هذه الحوادث المرتبطة بالعمل علاجاً جراحياً للكسور، مما يشير إلى أن الدولة وفرت نظام رعاية صحية شاملاً لهؤلاء العمال.

بنى المصريون أهراماتهم لضمان الحياة الأبدية لملوكهم، وفقًا لمعتقد ديني معقد ومترابط. لقد مثلوا بنية تجمع بين الوظائف المعمارية والدينية والفلسفية. بالنسبة لهم، لم تكن هذه مجرد مباني ضخمة تم بناؤها في وسط الصحراء خارج حدود المدينة. بل إنهم جسدوا رؤية حضارية وموقفاً دينياً أعمق. وكانوا في نفس الوقت قبرًا ومعبدًا ورمزًا وطريقًا إلى الجنة.