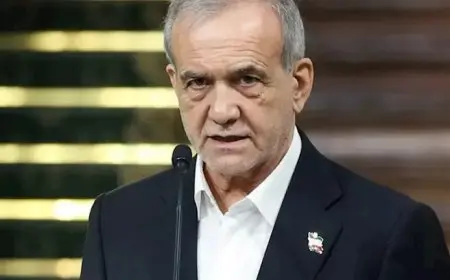

بعد مكالمته مع ترامب: هل نرى اتفاق سلام يخرج منه بوتين بصورة المنتصر؟

وفي صحيفة الغارديان قرأنا مقالا عن “الأضرار” التي سببها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مؤكدين أن تحرك رئيس الوزراء ستارمر لإعادة ضبط العلاقات مع الاتحاد أمر لا مفر منه.

وأخيرا نقرأ في صحيفة وول ستريت جورنال دراسة معمقة عن شخصية الرئيس الصيني شي جين بينج ومدى تأثير شخصية والده الثورية عليه وعلى رؤيته السياسية.

في صحيفة التايمز، قرأنا مقالاً بقلم روجر بويز يحلل فيه تأثير المحادثة الهاتفية التي استمرت ساعتين يوم الاثنين الماضي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتن بشأن الحرب في أوكرانيا.

ويعرب الكاتب عن قلقه من أن تكون هذه المكالمة مجرد مقدمة لتنازلات أمريكية محتملة من شأنها أن تعود بالنفع على الكرملين. وهذا يثير تساؤلا حول ما إذا كان ترامب يمهد الطريق للاستسلام التدريجي لروسيا، خاصة وأن بوتن يعتقد أن روسيا لها اليد العليا في هذه المرحلة.

وبحسب المؤلف، فإن الخطوط العريضة لانتصار بوتن واضحة: تقسيم أوكرانيا، وتحويلها إلى دولة محايدة، وربما استبدال حكومة زيلينسكي بأخرى موالية لروسيا.

ويقول المؤلف إن بوتن يرى في توسع حلف شمال الأطلسي شرقا “الخطيئة الأصلية” التي أدت إلى اندلاع الأزمة ــ وهي وجهة نظر يدعمها بعض الأكاديميين الغربيين. لقد فهم ترامب الرسالة أيضًا: بوتن ليس مستعدًا لقبول السلام، بل مجرد إعلان الاستسلام.

وبحسب منطق بوتن، فإن “أوكرانيا هي التي فجرت الأزمة بدعم من الغرب، وبالتالي فإن أي شروط مستقبلية للحل يجب أن تأخذ في الاعتبار هذا التواطؤ الغربي”.

ويعتقد المؤلف أن بوتن يفهم تفكير ترامب جيداً، وربما يراه مقلداً للرئيس السوفييتي السابق نيكيتا خروشوف، الذي أرسل صواريخ إلى كوبا وأثار أزمة الصواريخ الكوبية مع الولايات المتحدة في عام 1962. كما يعتقد أن تهديدات بوتن باستخدام الأسلحة النووية التكتيكية في أوكرانيا كانت وسيلة لجذب انتباه ترامب، وهو ما نجح في تحقيقه.

ويعتقد المؤلف أن الصين ربما تكون راضية عن هذه التطورات. ويقول إن افتراض فريق ترامب بأن إغلاق ملف روسيا من شأنه أن يمنح الولايات المتحدة القدرة على مواجهة الصين بالرسوم الجمركية أو المواجهة المباشرة في مضيق تايوان كان “ساذجًا”، خاصة في ضوء التحالف الصيني الروسي المتعمق، وهو التحالف “القوي بما يكفي للبقاء على الأقل بعد عهد ترامب”.

ويشير الكاتب إلى أن بوتن يرى نفسه امتداداً لقادة روسيا التاريخيين، مثل بطرس الأكبر، وكاترين العظيمة، وحتى ستالين، وهم قادة استمدوا عظمتهم من فكرة توسيع حدود إمبراطوريتهم. ولذلك، يتعين على بوتن أن يحافظ على الانطباع بأنه يحقق سلسلة متواصلة من الانتصارات، مع الحفاظ في الوقت نفسه على ولاء الجيش، الذي بدا مهددًا بانتفاضة مجموعة فاغنر بقيادة يفغيني بريغوزين في عام 2023.

ويشير بويز إلى أنه ربما يكون هناك تغيير محتمل في الرأي العام في روسيا فيما يتعلق بالحرب. وبحسب استطلاعات الرأي، فإن 60% من الروس يفضلون مستوى معيشة مرتفعا على وضع روسيا كقوة عظمى. ومع ذلك، تشير الدراسات الاستقصائية الأخيرة إلى أن هذه النسبة قد انخفضت. وأظهرت استطلاعات رأي أخرى أن نصف المشاركين يعارضون أي اتفاق سلام لا يتضمن انسحاب أوكرانيا من حلف شمال الأطلسي وحماية المواطنين الناطقين بالروسية في البلاد.

ويشير المؤلف أيضًا إلى مشكلة أخرى: خوف القيادة السياسية الروسية من تقديم تنازلات يمكن اعتبارها تجاهلًا لتضحيات الجنود الذين قاتلوا في أوكرانيا، لأن هذا من شأنه أن يثير غضب الجنود العائدين، الذين يشكلون جزءًا كبيرًا من قوات البلاد.

ويخلص المؤلف إلى أن بوتن سوف ينظر إلى أي اتفاق سلام “قسري” من شأنه أن يفرض تفكيك أوكرانيا باعتباره انتصارا يقدم له على طبق من فضة. ولكن هذا الاتفاق سيكون بمثابة “إثبات أن الحرب غير قابلة للفوز”، ويكشف عن “ضعف الجيش الروسي” في مواجهة عدو مدعوم من الغرب، وسيعني “خسارة ماء الوجه” لروسيا، التي “تدعي أنها على قدم المساواة مع الصين في محور القوة الحاسم”. ومن شأن هذه التحقيقات أن تكشف في نهاية المطاف عن “الإخفاقات المتراكمة لحكم بوتن” و”تعجل بسقوط بوتن والصراع على خلافته”.

هل تستطيع بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي؟

في صحيفة الغارديان قرأنا مقالاً بقلم سيمون جنكينز يناقش فيه تأثير القمة الأخيرة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وإعادة ضبط العلاقات بين الجانبين بعد خمس سنوات من خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (المعروف باسم “بريكست”).

ووصف جينكينز هجوم المحافظين على رئيس الوزراء كير ستارمر بسبب اتفاقياته مع الاتحاد الأوروبي “لإعادة ضبط العلاقات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي” بأنه “نفاق”. ويستشهد بمثال الهدر بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي: فقد تم إنفاق 4.7 مليار جنيه مصري على ترتيبات الحدود بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بناء “الحواجز والمعابر الحدودية مع أكبر شركاء البلاد التجاريين”. أموال، في رأي المؤلف، كانت في نهاية المطاف “مهدرة”.

لكن جينكينز لا يعفي ستارمر من الانتقادات. كان عضوًا في حزب العمال بقيادة جيريمي كوربين في عام 2019 عندما “رفض” الحزب محاولة رئيسة الوزراء آنذاك تيريزا ماي للتفاوض على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أكثر مرونة “كانت ستكون أفضل من تلك التي تم توقيعها مع الأوروبيين الأسبوع الماضي”. كما ساهم ستارمر في “فشل ائتلاف محتمل مناهض لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مجلس العموم آنذاك”.

وبناء على تقديرات يصفها بأنها “رسمية وغير رسمية”، يخلص المؤلف إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أدى إلى “إفقار” البلاد بعشرات المليارات من الجنيهات، وأدى إلى تباطؤ النمو وتدهور الخدمات العامة، مع “عدم وجود أمل في تعويض هذه الخسائر في المستقبل المنظور”.

ويقول الكاتب إن استطلاعات الرأي تشير إلى أن البريطانيين صوتوا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في عام 2016 بسبب قضية الهجرة في المقام الأول. ولكنه يضيف أن هذه القضية تغيرت في أوروبا منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث أصبحت الإجراءات على الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي أكثر صرامة، وأصبح الحصول على تأشيرة شنغن أكثر صعوبة.

في المملكة المتحدة، الغالبية العظمى من المهاجرين هم مهاجرون نظاميون يحملون تأشيرة حكومية للعمل أو الدراسة. “كان تجنيد المهاجرين لسوق العمل سياسة محافظة.” وبناء على كل هذه المعطيات يطرح الكاتب السؤال التالي: إلى أي مدى يمكن لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي أن يقلل من ظاهرة الهجرة؟

ويشير الكاتب إلى استطلاعات رأي حديثة أظهرت أن 55% من البريطانيين يعتقدون أن الخروج من الاتحاد الأوروبي كان خطأ، في حين أن ثلاثة فقط من كل عشرة بريطانيين يؤيدون الخروج من الاتحاد الأوروبي. ويقول إن هذا يدل على أن الناس يدركون الآن أنهم تعرضوا “للخداع”.

ويقول جينكينز إن خروج بريطانيا المرير من الاتحاد الأوروبي كان بسبب “كراهية الأجانب والجهل الاقتصادي وضيق الأفق”. ويزعم أن “معظم الشخصيات العامة التي دعمت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كانت تعرف الحقيقة ولكنها افتقرت إلى الشجاعة للاعتراف بها”.

ويخلص المؤلف إلى أن عملية إعادة التشغيل التي بدأها ستارمر الأسبوع الماضي كانت “حتمية” منذ اليوم الأول للخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي. عندما يكون “الرأي العام والاقتصاد والحس السليم في وئام”، فمن المؤكد أن يحدث شيء ما، ولكن بوتيرة بطيئة. “إن الاتحاد الأوروبي لا يدين لبريطانيا بأي شيء عن سلوكها خلال العقد الماضي”.

خلف صورة الرجل القوي في الصين

في صحيفة وول ستريت جورنال، نقرأ تقريرا معمقاً بقلم شون هان وونغ يكشف عن الجوانب الشخصية والإنسانية في حياة الرئيس الصيني شي جين بينج، المعترف به عالميا كزعيم قوي عزز سلطته داخل الحزب الشيوعي الصيني وقاد البلاد نحو شكل مركزي متزايد للحكومة.

ويسلط المؤلف الضوء على تأثير والده، شي تشونغ شون، أحد كبار زعماء الثورة الصينية والذي كان قريباً من الزعيم الثوري ماو تسي تونج قبل طرده من الحزب الشيوعي الصيني في عام 1962 بسبب أنشطته “المناهضة للحزب” المزعومة وتهميشه خلال الثورة الثقافية التي قادها ماو في الستينيات. ولكن على الرغم من هذه التجربة، فإن شي تشونغ شون “لم يتخل أبدا عن علاقته العاطفية مع ماو”، كما ينقل المؤلف عن المؤرخ جوزيف توريجيان.

وينقل المؤلف عن المؤرخين والأشخاص المقربين من شي تشونغ شون قولهم إنه ساهم في تشكيل شخصية ابنه من خلال فرض الانضباط الصارم في المنزل ورواية القصص عن مآثره الثورية. كما ساهمت تجارب شي جين بينج باعتباره ابن مسؤول أُدين في عهد ماو في تعزيز فهمه المبكر لديناميكيات تحولات السلطة. وينقل المؤلف عن أحد الباحثين قوله: “لقد تعلم الكثير من والده عن طبيعة وديناميكيات السياسة الصينية، وهو أمر يصعب فهمه حتى بالنسبة للخبراء في هذا المجال”.

ويؤكد المؤلف أن نهج شي في “تطهير” الحزب الشيوعي من “الفساد والخيانة” في سن مبكرة يشبه نهج والده. وعلى الرغم من سمعته كشخصية ليبرالية نسبيا، كان شي تشونغ شون “متحمساً لتنفيذ عمليات التطهير التي قادها ماو داخل الحزب”.

ويختتم المؤلف مقاله باقتباس كلمات ستيف تسانج، مدير مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية في لندن: “إن دراسة شي الأكبر تسمح لنا بفهم كيف اكتسب الرجل الأصغر سنا نظرة ثاقبة لوحشية السياسة النخبوية في الصين وما هو ضروري للبقاء في السلطة”.