كيف استخدم ملوك مصر القديمة الفن “أداة حكم” سياسية ودينية؟

لعب الفن دورًا محوريًا في مصر القديمة، متجاوزًا الجمال والزخرفة. وأصبح “لغة” رمزية قوية تُعبّر عن السلطة والمعتقد والهوية الجماعية. لم يكن النحت والرسم والنقش الفني مجرد أعمال خيال، بل وسيلة تواصل نقلت من خلالها الدولة أفكارها، وترسخ مفاهيمها، وترسّخ شرعيتها السياسية والدينية أمام الشعب والآلهة.

استخدم الملوك الفن كأداة سياسية لتصوير أنفسهم كمُثُل عليا، مُقدمين أنفسهم كأبناء الله أو كممثلين للعدل والنظام على الأرض. وبنفس المنطق والقوة، استخدمه الكهنة ورجال الدين لتسجيل الطقوس الدينية بتفصيل، ولتمجيد الله، ولتأكيد الصلة الروحية بين الإنسان والمقدس، ولتدعيم سلطتهم الدينية. وهكذا، أصبح الفن مرآة حقيقية و”لغة تواصل” داخل المجتمع المصري القديم، يُترجم قيمه ويجسد رؤيته للعالمين الأرضي والسماوي، وكذلك الآخرة، من خلال وسائل تعبير شاملة.

امتد الفن المصري القديم لأكثر من أربعة آلاف عام. هنا، نستكشف سر هذا الترابط الجوهري في التعبير، ونحاول الإجابة على أسئلة مثل: ما هي فلسفة ودوافع هذا التنوع الفني الهائل لدى المصريين القدماء، الذين استخدموا أساليب متنوعة؟ لماذا بُنيت هذه الأعمال الضخمة بهذه المقاييس الضخمة؟ لماذا أولى الملوك كل هذه الأهمية لنحت تماثيل ضخمة لأنفسهم ووضعها على واجهات المعابد الدينية؟ ما سر اجتهاد الفنانين في تصوير ونقل حركات وإيماءات الحياة اليومية ومشاهدها على جدران المعابد والمقابر؟

“الفن في خدمة الفكرة”

في التاريخ المصري القديم، كانت الصورة تُجسّد دائمًا حقيقة ما تُصوّره. لذا، كان وجودها مهمًا، ليس فقط كموضوع للدراسة والتأمل. بعد أن أدرك المصريون صعوبة إدراك الواقع من جميع جوانبه بسبب محدودية حاسة البصر لديهم، بدأوا في بناء “بناء ذهني” حقيقي للصورة، جامعين رؤى فكرية متعددة في مشهد واحد في تناغم فني متناغم.

في دراستها “الفن والحياة في مصر القديمة”، كتبت الباحثة الفرنسية كلير لالويت: “يمكن للفن أن يجسّد شكلاً أو يُعيد خلقه. كان هذا أساس فلسفة الفن المصري القديم، التي نظرت إلى رسم الأشكال كعملية إبداعية جديدة، بل كنتيجة لتحليل واعٍ وذاتي… على مرّ آلاف السنين، تطوّر الفن المصري تطوراً هائلاً، ومع ذلك ظلّ وفياً لهدفه الأساسي: توحيد الملموس مع الفكرة السامية، وإقامة علاقة بين الأشكال الحية والخلود من خلال التماثيل أو الرسومات”.

وتضيف أن «مفهوم الحياة والموت هو القوة الدافعة للفن» في مصر القديمة.

وفقًا لدراسة “تاريخ وحضارة مصر القديمة” لعالم الآثار المصري عبد الحليم نور الدين، يُمكن تقسيم المدارس الفنية في مصر القديمة إلى أربع مدارس: المدرسة المثالية (التي صوّرت مبدعيها بأفضل صورة ممكنة)، والمدرسة الواقعية (التي عبّرت عن حقيقة مبدعيها وعصرهم وامتدت إلى الطبقات الاجتماعية الدنيا)، والمدرسة المثالية-الواقعية (مزيج من المدرستين السابقتين)، والمدرسة الأتونية (فن تل العمارنة في عهد الملك إخناتون). استمرت هذه المدارس طوال الحضارة المصرية، وإن ازدهر بعضها في فترات زمنية معينة على حساب أخرى.

وعن مدرسة آتون، يوضح نور الدين: “ولما كان الإله آتون هو الإله الذي خلق نفسه، وكان صورة لإله الشمس الذي لم يخلقه أحد، فقد عبرت تماثيل وصور الملك إخناتون (1360-1343 ق.م) وعائلته عن تلك الصفة التي تميز آتون بجمعها بين الذكورة والأنوثة في تكوين واحد، وكأن إخناتون ـ بإظهار نفسه بهذا الشكل ـ أراد أن يؤكد للناس في كل مكان أنه التجسيد الإنساني للإله الذي خلق نفسه”.

اتسم الفن المصري القديم أيضًا بفلسفة قائمة على الرمزية والوظيفة بدلًا من التقليد الواقعي أو الجمال المجرد. كان هدف العمل الفني هو تحقيق وظيفة محددة، سواء أكانت دينية أم جنائزية أم استبدادية. عكست هذه الأساليب إيمان المصريين القدماء بمفهوم “ماعت”، الذي مثّل النظام والعدل. وهكذا، عبّرت أعمالهم الفنية عن الاستقرار والدوام والتناغم مع الكون الإلهي.

تتجلى زخارف الفن وفلسفته بوضوح في العديد من الآثار التي لا تزال تشهد على ذكاء الحضارة حتى اليوم. فعلى جدران معبد الكرنك، على سبيل المثال، نجد نقوشًا تُشيد بانتصارات الملك تحتمس الثالث (1479-1424 ق.م). وقد عززت هذه النقوش مكانته وسلطته كحاكم مختار من الله، مُعبّرةً بذلك عن الوظيفة السياسية والدينية للفن.

وتعكس تماثيل رمسيس الثاني (1279-1212 ق.م) في معبد أبو سمبل أيضًا مفهوم القوة الإلهية، إذ يصور الفرعون في صورة قوية تجمع بين البشري والإلهي وتجسد فكرة الحكم الإلهي.

استخدم الملك رمسيس الثاني الفن أيضًا للتعبير عن مكانة زوجته الحبيبة، الملكة نفرتاري، في مقبرتها بوادي الملكات. وتجلى البعد الجنائزي والديني للفن في أبهى صوره: وزُيّنت جدران المقبرة بمشاهد تُصوّر استقبال الآلهة للملكة في الحياة الآخرة، وهو تصويرٌ كان الهدف منه ضمان خلود روحها.

توضح هذه الأمثلة مدى ما كان عليه الفن المصري القديم، ليس مجرد أداة زخرفية، بل نقل رسالة سياسية وروحية وفلسفية عميقة، ومثّل وسيلة للتواصل مع البشر والعالم الإلهي. كان هدفه ترسيخ مفاهيم الخلود، وتحقيق انسجام الحياة الأرضية مع إرادة الله، وفي الوقت نفسه ضمان استمرار هذا الانسجام بعد الموت في عالم أبدي يسوده النظام والسلام.

“الفن في خدمة الملك”

يكشف المجتمع المصري القديم عن تنوع مكوناته وعناصره في النقوش والتماثيل واللوحات. تُشكل هذه النقوش والتماثيل واللوحات معرضًا شاملًا لصور الملوك وكبار الشخصيات على مر العصور، بالإضافة إلى القادة العسكريين وشخصيات بارزة من الشعب المصري. وبفضل الفن، تعرّفنا أيضًا على الشعوب الأجنبية، وأصبح من الأسهل تمييزها بناءً على خصائصها العرقية وملابسها وسماتها المميزة.

في دراستها “مختارات من اللوحات المصرية القديمة”، وصفت نينا ديفيس، مستشهدةً بموسوعة سمير أديب للحضارة المصرية القديمة، الفن المصري بأنه “تقليد فني يُبرز الجوانب التي يسعى للكشف عنها والتعبير عنها بأبسط الوسائل: الرسم، واللون، والتوزيع، والتوازن، والتنسيق. فنجد لوحة فنية جميلة تدعونا للنظر إليها والإعجاب بها بالشكل والوضع والمزاج الذي أراده فنانوها، بينما يختلف جوها وتكوينها عما هو مألوف في الفن المعاصر”.

أولى الفنان القديم أهمية كبيرة لتصوير شخصياته وفقًا لمكانتهم في البلاد. فصوّر الآلهة والملوك بأحجام كبيرة وبارزة، تتناسب مع مكانتهم بين الناس. كانت هذه الشخصيات أكبر حجمًا من كبار المسؤولين، وعكست هيبة الملوك والآلهة، ومكانتهم الاجتماعية في الدولة. كما صُوّر كبار رجال الدولة بأحجام أكبر قليلًا من الشخصيات التي تمثل الشعب.

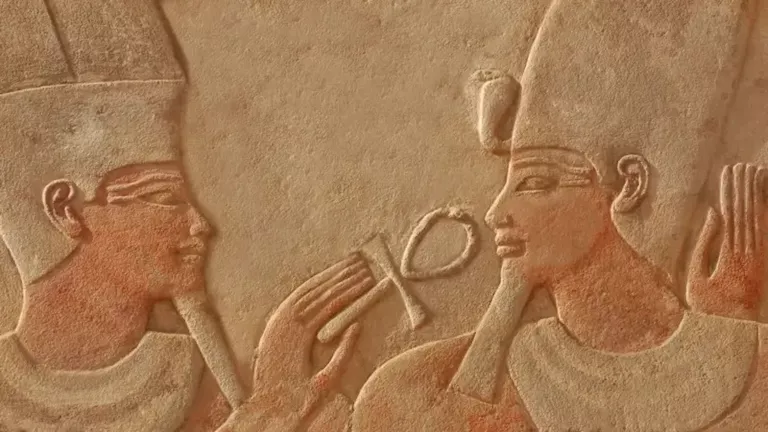

في الفن، صُوِّرت الآلهة والملوك أيضًا في أوضاع محددة للتعبير عن مكانتهم. كانوا يحملون في أيديهم رموزًا شرفية، كالصولجان والعصا الطويلة، بحيث لا يحجب أي جزء من أجسادهم جزءًا آخر أو يقطعه.

في دراستهما “الفن المصري”، يزعم الباحثان الفرنسيان كريستيان زيجلر وجان لوك بوفو أن الفنان “وضع عدة صور لنفس الشيء جنبًا إلى جنب، وكان منظوره يخدم غرضًا محددًا: رؤية نفس الشيء من زوايا مختلفة، مما يسمح لنا بتكوين صورة شاملة للشيء الذي كنا نصوره”.

ويضيفون: “إن طريقة عرض شيء ما (تصويره/تمثيله) هي نفسها حقيقة ذلك الشيء. وهذا العرض، الذي لا تنطبق عليه قواعد المنظور، يخلق أعرافًا فنية ذات قوة ملزمة” لمن يشاهده.

كان توحيد الأراضي مصر السفلى ومصر العليا على يد الملك نارمر (حوالي 3150 قبل الميلاد) نقطة تحول حاسمة في تاريخ مصر القديمة، ولعب الفن دورًا محوريًا في إحياء ذكرى هذا الحدث المهم وتأكيد رمزيته السياسية والدينية.

سُجِّلت هذه الواقعة على لوحة حجرية، هي لوحة نارمر الشهيرة، إحدى أقدم الأعمال الفنية الرمزية في تاريخ الحضارة المصرية. تُصوِّر اللوحة الملك نارمر وهو يقتل أعداءه. على أحد جانبيها، يرتدي التاج الأبيض لمصر العليا، وعلى الجانب الآخر، التاج الأحمر لمصر السفلى – في اندماج بصري قوي يرمز إلى وحدة مصر تحت حكمه.

تزخر رموز وعناصر اللوحة أيضًا بالإشارات البصرية الدقيقة التي تُعبّر عن القدرة الإلهية والسيطرة، مثل ظهور الإله حورس وتصوير الأعداء المهزومين. وهذا يُشير إلى أن توحيد البلدين لم يكن مجرد انتصار سياسي، بل قُدّم كعمل مقدس برعاية الله. وهكذا، أصبح فن هذه الفترة وسيلةً ممتازةً لترسيخ صورة الملك كموحّد ومنقذ للبلاد. وأكدت رموز الوحدة أن الملك لم يكن حاكمًا فحسب، بل كان أيضًا ضامنًا للنظام الكوني والنظام السياسي.

ويقول الفرنسيان كريستيان زيجلر وجان لوك بوفو: “هنا (في كنيسة نارمر) توجد كل تقاليد وعادات الفن المصري، وهناك أيضًا إشارات إلى ميلاد الكتابة، مما يوضح العلاقة الوثيقة بين الصورة والكتابة”.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تضمين أو تقديم جميع العلاقات التي تتدفق إلى التكوين المكاني أو المنطقة التي يشغلها التصميم الفني.

لعب الفن أيضًا دورًا محوريًا في تأكيد شرعية حكم الفرعون ومنحه السلطة الإلهية. لم يكن تصوير الملوك عشوائيًا، بل كان مُدروسًا بعناية ليُظهر الملك دائمًا في صورة مثالية: شابًا، قويًا، مُهيبًا، وكما ذُكر سابقًا، أعظم من أعدائه أو رعيته.

على جدران المعابد، صُوِّر الملك وهو يهزم الأعداء “بيد واحدة”، رمزًا فنيًا لقوته الاستثنائية وحمايته لمصر. وأبرز مثال على ذلك هو تصوير معركة قادش الشهيرة في عهد رمسيس الثاني، والتي يمكن رؤيتها على جدران معبد أبو سمبل. ورغم أن النتيجة الفعلية للمعركة لم تكن مؤكدة تاريخيًا، إلا أن الفن هنا لم يلتقط الحقيقة فحسب، بل خلق أيضًا سردًا سياسيًا يصور الفرعون بطلًا منتصرًا لا يُقهر.

لم يقتصر الفن السياسي على الجداريات، بل شمل أيضًا العمارة والتماثيل الضخمة. كانت الأهرامات نفسها رموزًا للقوة والخلود، تُجسّد عظمة الملوك وقدرتهم على السفر مع الآلهة إلى الآخرة.

استخدم الملوك تماثيلهم أمام المعابد، مثل تماثيل رمسيس الثاني في أبو سمبل، لإظهار هيبتهم وسيطرتهم على المناطق الجنوبية من البلاد. وقد أرعبوا الشعوب المجاورة وأبهروهم بعظمة مصر وقوتها، ممثلةً بملكها. لم يكن هذا النوع من العمارة يهدف إلى التعبير عن الجمال، بل إلى نقل رسالة سياسية بالغة الأهمية داخليًا وخارجيًا.

سيطر الملوك على تسجيل الأحداث، واستخدموا الفن لخلق “تاريخ رسمي” على طريقتهم الخاصة. لم تُسجل جدران المعابد الهزائم والصراعات الداخلية، بل الانتصارات ومشاريع البناء الكبرى والقرابين للآلهة فقط. خلق هذا التوثيق الفني سردًا يُمجّد الحاكم ويُخفي نقاط ضعفه. طبع هذا صورةً واضحةً لا تقبل الشك في أذهان الناس، نُقشت على أحجار المعابد وعُرضت في أقدس الأماكن.

على سبيل المثال، تميز عهد الملك رمسيس الثاني بالاستخدام المكثف للفن كأداة سياسية ودينية سعى من خلالها إلى ترسيخ صورته كحاكم قوي شبه إلهي كان يتمتع بعلاقة خاصة مع الله ويحكم بالتعليمات الإلهية المباشرة.

تجلى هذا الالتزام جليًا في معابده وتماثيله الضخمة، كما في أبو سمبل، حيث جلس رمسيس متربعًا في قدس الأقداس بجانب الآلهة – رسالة بصرية أوضحت أنه ليس مجرد ملك، بل شخص ذو جوهر إلهي. وهكذا، استخدم رمسيس الثاني الفن بمهارة ليجمع بين السياسة والدين، جاعلاً صورته رمزًا خالدًا للقوة والخلود في التاريخ المصري.

لم يقتصر الفن على مخاطبة الشعب فحسب، بل ساهم أيضًا في نقل رسائل إلهية، كما لو كان الفن نفسه وسيلة تواصل سماوية. زخرت المعابد بنقوش تصور الملك وهو يقدم القرابين لله، مؤكدةً على علاقته المباشرة به ودوره كوسيط بينه وبين الشعب. تضمنت هذه المشاهد رسائل سياسية ذات طابع ديني، موجهة أيضًا للشعب. أظهرت هذه الرسائل أن طاعة الملك تعني طاعة الله، وأن العصيان يمثل خرقًا للنظام الكوني المقدس المعروف باسم “ماعت”. وبالتالي، أصبح الفن جزءًا لا يتجزأ من نظام ترسيخ السلطة وتقديسها في أعين الشعب.

تعتبر الملكة حتشبسوت (1472-1457 قبل الميلاد) المثال الأبرز لاستخدام الفن لتعزيز شرعية الحكم في مصر القديمة من خلال مزج العلماني التقليدي مع الديني المقدس، خاصة وأنها اعتلت العرش كامرأة في سياق غير تقليدي، حيث احتلت منصبًا كان مخصصًا في السابق للرجال.

منذ بداية حكمها، سعت حتشبسوت إلى استخدام جميع عناصر الفن لترسيخ صورتها كـ”فرعونة شرعية” لا كحاكمة. صوّرتها في تماثيل كملك ذكر، بتاج ملكي ولحية مستعارة، وشبهت بنيتها الجسدية الصورة التقليدية للملك الفرعوني الذكر. وكان الهدف من ذلك كسر الحاجز بين كونها “أنثى” ومكانتها أمام الشعب.

زُيّنت جدران معبدها الشهير في الدير البحري برسوماتٍ تُجسّد رعاية الإله آمون، وقصصًا أسطورية تُوثّق نسبها الإلهي. ويُصوّرها نقشٌ بارزٌ شهير، يُعرف باسم “الميلاد الإلهي”، كسليلةٍ مباشرةٍ للإله، مما يمنحها شرعيةً دينيةً، وبالتالي تعزيز مكانتها السياسية. وهكذا، استخدمت حتشبسوت الفنّ كوسيلةٍ بارعةٍ لإعادة تشكيل المفاهيم المجتمعية للحكم والهوية، مما ضمن استمرارية سلطتها في ظلّ نظامٍ تقليديٍّ صارم.

بعد وفاة الملكة حتشبسوت، سعى الملك تحتمس الثالث (1479-1424 ق.م)، الذي حكم معها طويلًا، إلى ترسيخ سلطته المطلقة. فشنّ حملةً ممنهجةً، شملت استخدام الفن، لمحو ذكراها وتدمير إرثها السياسي والديني. ورغم أنها لم تكن مغتصبةً للعرش، بل كانت وصيةً عليه في طفولته، إلا أن تحتمس الثالث اعتبر حكمها تهديدًا رمزيًا لنظام الحكم التقليدي. فشوّه صورها ونقوشها في المعابد، وخاصةً في معبدها الجنائزي بالدير البحري. يُحيّر هذا السؤال علماء مصر القدماء، بعضهم مؤيدٌ وبعضهم معارض.

خلال فترة حكمه، محا الفنانون ملامحهم من الجداريات، وحطموا تماثيلهم، ونقشوا أسماءً أخرى مكانها، بل وتركوا أحيانًا نصوصًا فارغةً لإنكار وجودهم تمامًا. كان هذا المحو ممنهجًا ودقيقًا، وسعى أيضًا إلى تحقيق أهداف دينية.

لم يكتفِ تحتمس الثالث بمحو صور حتشبسوت خلال حياتها، بل حاول أيضًا محوها من الوجود، إذ اعتقد المصريون القدماء أن الخلود مرتبط بذكرى اسم المتوفى وصورته. وهكذا، استخدم خليفتها الفن الذي استخدمته حتشبسوت لإثبات شرعيتها كأداة لمحو تلك الشرعية، وهو أحد أوضح أمثلة الصراع السياسي في تاريخ مصر القديمة.

يكتب عالم المصريات رمضان عبده علي في دراسته “حضارة مصر القديمة”: “في معبد الدير البحري، نجد اسمي تحتمس الثالث ووالده محفورين في مواضع عديدة، بدلاً من اسم حتشبسوت. كانت المسلات التي أقامتها الملكة في الكرنك محاطة بالمباني، لذا لم يكن يظهر منها سوى قممها”.

ويضيف: “مع أن هذه الأعمال تكشف عن مدى كراهية تحتمس الثالث العميقة لهذه الملكة، التي كانت مسؤولة عن سوء حظه وإهماله في سنواته الأولى، إلا أنه كان لطيفًا وكريمًا. كان مولعًا بنحت التماثيل وجمع الزهور النادرة. ونقرأ أيضًا أن من بين الهدايا الثمينة التي قدمها تحتمس الثالث لمعبد آمون رع في الكرنك أوانٍ رسم تصميماتها بنفسه”.

فيما يتعلق بالاستخدام الماهر للفن، وخاصةً النحت، في تشكيل شخصية كل فرد وتجسيد ملامح وجهه في ذاكرة كل من شاهد، على سبيل المثال، تمثالًا لحتشبسوت أو تحتمس الثالث حتى يومنا هذا، يرى عبده أن الفنان المصري “جمع بين المثالية والجمال في التماثيل الملكية. وبلغت مدارس النحت ذروتها في تماثيل الملكة حتشبسوت، التي صوّرها فنانو عصرها بأنوثة رقيقة وناضجة. ولم يستبعدوا هذه الأنوثة من وجوه التماثيل، التي صوّروا فيها ملكتهم على هيئة أسد”.

وأضاف: “وتحقق هدف أسمى في تماثيل تحتمس الثالث، حيث جمع النحاتون فيها بين الفروسية والرقة والمشاعر النبيلة. فبعضها يصور الملك واقفًا، راكعًا باحترام، ومنحنيًا على هيئة أسد”.

وفقًا لهذا الرأي، ظلت الصورة التي رسمها الفنان المصري القديم، في اعتقاده، عنصرًا حيًا فيما صوّره. وسواءٌ أكانت الصورة تُصوّر شخصًا أم حيوانًا أم شيئًا، فإنها عادةً ما تُمثّل نوعًا من “الإبداع” يُعبّر عن جوهر الموضوع، ويكون جزءًا من شخصيته، متأثرًا به، ومؤثرًا فيه. وما دامت الصورة كاملة، فإنها تُمثّل صاحبها تمثيلًا كاملًا. إن كُسرت، تحطمت، وإن مُحيت، اندثرت ذكراها إلى الأبد. تُعبّر الصورة عن “حقيقة” صاحبها و”حقيقة” المشهد، ما يعني أن المعتقدات الدينية والفكرية ألزمت الفنان باتباع هذه “الحقيقة” وهذا المنطق في أعماله على مرّ العصور.

“الفن في خدمة الدين”

ارتبط الفن ارتباطًا وثيقًا بالمعتقدات الدينية في مصر القديمة، وكان يُعتبر وسيلةً مقدسةً للتقرب إلى الله وتمجيده. زُيّنت المعابد بالنقوش، وامتلأت الجدران بصور رمزية للآلهة. كان لكل إله ألوانه ورموزه ومظهره الخاص. ساعدت هذه الصور على فهم خصائص الإله وعالمه الروحي. لذا، لم يكن الفن هنا وسيلةً جمالية، بل أداةً “تعليمية” و”تعبدية” تُعزز المعتقدات الدينية بطريقة بصرية آسرة. على سبيل المثال، كان الإله أوزوريس يُصوَّر دائمًا باللون الأخضر، رمزًا للحياة والبعث. أما إلهة الحقيقة، ماعت، فكانت تُصوَّر بريشة على رأسها، رمزًا للعدالة والنظام.

كان الإيمان بالحياة بعد الموت ركنًا أساسيًا في المعتقدات المصرية القديمة، ولعب الفن دورًا محوريًا في تجسيد هذا الإيمان بصريًا. فأصبحت مقابر الملوك وغيرهم عوالم متكاملة، تُصوَّر على جدرانها مشاهد يُكمل فيها المتوفى حياته في الآخرة، يأكل ويشرب ويؤدي طقوسه، وكأن الفن يمنحه الحياة الأبدية.

تنوعت الزخارف الفنية للمشاهد المحفورة على الآثار باختلاف الغرض منها. ففي المعابد، كانت الجدران الخارجية تُستخدم لتصوير أعمال الملك المهمة للشعب، بينما كانت القاعات والممرات الداخلية غالبًا ما تُخصص حصريًا للمشاهد الدينية.

في المقابر الملكية، حيث كانت تُصوَّر المشاهد من خلال النقوش أو الرسومات، كانت الزخارف دينية وجنائزية بحتة، بما في ذلك مشاهد من الكتب الدينية. على سبيل المثال، صوَّر الفنان مشاهد من فصول كتاب “الخروج”، المعروف أيضًا باسم “كتاب الموتى”، لمرافقة روح الملك أو المتوفى في رحلتها إلى الآخرة، ولتصوير مشاهد الحساب والبعث. وهكذا، أصبح الفن وسيطًا بصريًا ورفيقًا روحيًا للإيمان، يُجسِّده ويُحييه.

لعب الكهنة أيضًا دورًا محوريًا في إبداع الفن الديني وتصميم رموزه. فقد اهتموا اهتمامًا بالغًا بأدق تفاصيل النقوش والتماثيل، ضامنين توافقها مع المعتقدات وبثّها طاقة روحية مقدسة للمصلين. وهكذا، حملت وضعية اليدين وحركات الجسم وترتيب العناصر داخل النقوش دلالات دينية عميقة. وكثيرًا ما كان يُصوَّر الكهنة وهم يؤدون طقوسًا أو يقدمون قرابين للآلهة، مجسدين بذلك دورهم كحلقة وصل بين العالمين الأرضي والإلهي للمصلين.

في دراستها “الفن والحياة”، كتبت لالويت أن المصريين القدماء “تميزوا، على عكس غيرهم، بقوة وعمق معتقداتهم الدينية. كلمة “دين” تعني التفاعل والتواصل بين الإنسان والله”.

في دراستها “الفراعنة في عصر الملوك الآلهة”، تضيف لالويت أن الفن المصري “نفعي، لكن فائدته في غاية السمو. إنه فنٌّ، بسعيه إلى الخلود، يلعب دورًا وسيطًا، وهذا ما يفسر كثرة التماثيل والاهتمام بصورها، على الأقل فيما يتعلق بالوجه، بينما كان من الممكن تجميل الجسم بعض الشيء لضمان الشباب الأبدي للفرد. وهذا ما يفسر أيضًا مبادئ التعبير التصويري”.

إن الصلة الوثيقة بين الملك والإله هي أصل العديد من الإبداعات الفنية، بعضها يصل إلى مستوى فريد من السمو. ومن الجدير بالذكر، على سبيل المثال، تمثال الملك خفرع (2437-2414 ق.م) جالسًا على عرشه. يبسط الصقر الملكي جناحيه خلف رأس الملك ليمنحه قوة روحية. كما تُشكّل أجنحة الطائر الإلهي وحدةً متناغمةً مع غطاء رأس الملك، مُشيرةً إلى الصلة الطبيعية التي لا تنفصم بين الإله والملك.

يقول لالويت: “الفن المصري ليس فنًا بسيطًا، بل هو قائم على تطبيق الفكر ومحاولة فهم الواقع وتوضيحه في جميع جوانبه المكانية وضمن إطار زمني. بعد البعث، يمكن للبشرية أن تستفيد استفادة كاملة من حياة الكون (الزمن الأبدي واللامتناهي). وبينما كانت أساليب الفنانين المصريين القدماء مشابهة لأساليب فنانينا اليوم، كانت دوافعهم مختلفة تمامًا”.

بتتبع مسار الفن في مصر القديمة، يتضح أن الفن لم يكن مجرد أداة زخرفية لا معنى لها، بل كان له بُعد أعمق وأشد قوة، يجمع بين القوة والإيمان. استخدمه الملوك لترسيخ حكمهم ونقل رسائل سياسية تؤكد قوتهم ومكانتهم الإلهية. وفي الوقت نفسه، كان هذا الفن نفسه يُسهم في نقل المعتقدات الدينية، وتأكيد الصلة بين الإنسان والله، وتوثيق رحلة الروح بعد الموت. وهكذا، أصبح الفن في الحضارة المصرية القديمة “لغة بصرية” شاملة، تُعبّر عن كلمات لا تنطق بها الشفاه، وتُخلّد رؤية مجتمع عاش في توازن بين الهيمنة والقداسة، بين الدنيا والسماوات، بين الدنيا والأبدية.