كيف كان ملوك مصر القديمة يحترمون حقوق العمال و”يقدسون” دورهم؟

اجتهد دائمًا، وابذل أكثر مما هو مطلوب منك، ولا تُضِع وقتك حين تستطيع العمل. من يُسيء استخدام وقته يُبغض. لا تُفوِّت أي فرصة لزيادة ثروة أسرتك، فالعمل يجلب الثراء، والرخاء لا يدوم إن تخلَّيت عنه. يعد هذا المقطع نموذجاً من التعاليم الأدبية التي رفعت من مكانة وقيمة العمل في أذهان المصريين القدماء، وأكدت على الاعتقاد المصري بأن العمل هو الطريق إلى كل إنتاج ومصدر كل بناء اجتماعي وحضاري.

تشير العديد من النقوش والنصوص من مصر القديمة إلى أن العامل لم يكن مجرد ترس في الآلة التي تبني الحضارة. بل كان عنصراً أساسياً وشريكاً روحياً في عملية البناء، وحظي باهتمام واحترام أصحاب “الآثار المجيدة” مثل المعابد والأهرامات والقصور. وقد التقطت هذه النصوص جانبًا مهمًا من حياة هؤلاء العمال، ووثقت ظروف عملهم وحتى احتجاجاتهم ومطالبهم المشروعة.

إن دراسة هذه النصوص تفتح نافذة على الوعي الحضاري المبكر بحقوق السكان العاملين. ويظهر أيضًا أن حضارة وادي النيل لم تكن حضارة العمارة والفنون فحسب، بل كانت أيضًا حضارة المفاهيم الإنسانية والعدالة الاجتماعية. ويتجلى ذلك في نصوص مثل بردية دير المدينة، وهي من أقدم الوثائق، والتي تسجل شكوى جماعية من العمال الذين تأخرت أجورهم. وهذا يؤكد أن وعياً قانونياً معيناً كان موجوداً في تلك الفترة.

كان المجتمع في مصر القديمة طبقيًا للغاية. تتكون النخبة من الطبقة العليا والمتعلمين ومن يرتبطون بالملك الحاكم. ثم جاءت طبقة أصحاب المهن الحرة والحرفيين، وهم الطبقة المتوسطة من المجتمع، الذين عملوا في أغلب الأحوال في بيئة حضرية وتحت نظام إداري.

كانت الحرف اليدوية القطاع الأكثر استقرارا في البلاد وكانت تخضع لنظام صارم. تشير النصوص المصرية القديمة إلى أن حياة العمال والحرفيين كانت أكثر متعة من حياة المزارعين.

وكان العمال يتقاضون أجورهم عيناً بصورة منتظمة، كما يتضح من نص كتبه الملك رمسيس الثاني من الأسرة التاسعة عشرة (1298-1187 قبل الميلاد). يعتمد هذا النص على التقسيم العصري للتاريخ المصري القديم، والذي يستشهد به الباحث الفرنسي جان بيير ماري مونتيه في دراسته “الحياة اليومية في مصر في عصر الرعامسة” والذي يوجد على لوحة تذكارية أقامها الملك في معبد جونو.

قال الملك لعمال المحجر: “لقد ملأت المخازن بكل أنواع الفطائر واللحوم والكعك لكم، وأعطيتكم أيضًا كل أنواع العطور لتعطروا بها رؤوسكم كل عشرة أيام، وأعطيتكم صنادل لارتدائها كل يوم وملابس لارتدائها طوال العام”.

ويضيف: “عيّنتُ رجالاً ليحضروا لكم الطيور والأسماك، وآخرين لحساب أجوركم. وأمرتُ ببناء ورشة فخار لصنع أوانٍ فخارية لكم حتى تبقى مياهكم صافية في الصيف. ومن أجلكم، كانت السفن تُبحر دائماً من الجنوب إلى الشمال، ومن الشمال إلى الجنوب، تحمل الشعير والحبوب والقمح والملح والخبز”.

“احترم العامل”

وفي مصر القديمة كان تكريم العمال من قبل شخصيات معينة معروفًا منذ عصر الدولة القديمة (3150-2117 قبل الميلاد). ومن الأمثلة على ذلك مدير عقار يُدعى “مونا” من الأسرة الرابعة (2520-2392 قبل الميلاد)، الذي يقول في أحد النصوص إنه كافأ بسخاء كل من ساهم في بناء وتزيين مقبرته: “كل من ساهم في بنائها لن يندم أبدًا، سواء كان فنانًا أو بنّاءً. لقد منحت الجميع مكافأتهم”.

ويؤكد أحد قضاة الأسرة الخامسة (2392-2282 قبل الميلاد) نفس المفهوم في نص آخر يتعلق باحترام الطبقة العاملة: “كل من عمل في هذا القبر حصل على أجره كاملاً في شكل خبز وبيرة وملابس وزيت وقمح بكميات كبيرة، ولم أجبر أحداً على العمل”.

كان الملك أمنحتب الأول من الأسرة الثامنة عشرة (1594-1295 ق.م) أول من فكر في إنشاء طبقة خاصة من العمال والفنانين، ولذلك أصبح مصدر “احترام” بعد وفاته. واستقر هؤلاء العمال في قرية تسمى “دير المدينة” وكانت محاطة بسور وتضم سبعين منزلاً مع مبانٍ ملحقة بها.

وتبين الوثائق أن هؤلاء العمال كانوا يعملون تحت إشراف الوزير، الذي كان مسؤولاً عن توفير الأدوات اللازمة لعملهم. وكانت الدولة أيضًا مسؤولة عن توفير الغذاء. كانت القوة العاملة تتكون من 60 إلى 120 عاملاً، مقسمين إلى قسمين، كل منهما تحت إشراف رئيس عمال يحمل لقب “رئيس المجموعة أو القسم”.

قطعة فخار مكسورة (الكلمة اليونانية “أوستراكا” تعني قطعة فخار مكسورة في علم الآثار) من السنة الأربعين من حكم رمسيس الثاني (1279-1212 قبل الميلاد) من الأسرة التاسعة عشرة، محفوظة في المتحف البريطاني، تظهر رئيس العمال وهو يكتب أسماء عماله البالغ عددهم 43 عاملاً وعدد الأيام التي غابوا فيها عن العمل أمام كل عامل. ويكتب أيضًا أعذارًا بالحبر الأحمر للغياب والتأخر عن العمل.

وشملت أسباب الغياب عن العمل، على سبيل المثال، “الإصابة بالعدوى، أو لدغة عقرب، أو تقديم القرابين للآلهة”. في بعض الأحيان، تتسبب تقلبات مزاج الزوجة في غياب العاملة عن ورديتها أو غيابها عن الأعمال المنزلية.

وقد زودت الدولة هؤلاء العمال وأسرهم بحصص غذائية، وهو ما يسمى “نظام الحصص الغذائية”. وكانوا يحصلون على أجورهم على شكل أغذية مثل القمح والشعير والأسماك والخضروات ومياه الشرب، والتي كانت توزع شهريا من مخازن الحكومة. كما تم تقديم التمر والبيرة كحافز للعمل الجاد.

في كثير من الأحيان يرث الابن مهنة أبيه، وأي شاب موهوب يمكن أن يتفوق على والده. وتذكر نصوص الأسرة الثامنة عشرة أن بعضهم تفاخر بجهوده، قائلين إنهم صعدوا السلم الوظيفي منذ البداية “دون تأثير الأقارب”، أو أنهم “ينتمون إلى عائلة بسيطة ولم يكونوا بارزين في مدينتهم”.

“أول ثورة عمالية في التاريخ”

شهدت مصر القديمة أول ثورة اجتماعية في التاريخ. وقعت في عهد الملك بيبي الثاني من الأسرة السادسة (2282-2117 ق.م)، بعد أن بلغ من العمر 94 عاماً وزاد ضعفه، تاركاً السلطة لحفنة من المتعطشين للسلطة في الجهاز الإداري. وتلقي المصادر الأدبية مثل بردية إيبوير، وبردية هاريس، ونبوءة نفرتيتي، وبردية اليأس الضوء على هذه الثورة.

وتعتبر بردية إيبوير المكتوبة بالخط الهيراطيقي والمحفوظة في متحف لايدن في هولندا، أفضل دليل على الفوضى والفساد الذي اجتاح البلاد وأدى إلى سقوط الأسرة السادسة وانهيار الطبقات الاجتماعية، بما في ذلك الطبقة العاملة، التي فقدت سبل عيشها، وإلى تفشي البطالة.

في نصه الأدبي، يقتبس إيبور من الترجمة الفرنسية للنص المصري القديم للباحثة كلير لالويت، ويصف تدهور الظروف المعيشية وانتشار الحزن والفوضى في المجتمع في دراستها “النصوص المقدسة والعلمانية من مصر القديمة”، المدرجة في نماذج الفكر العالمي لليونسكو.

يقول مقتطف من النص: “لم يعد الناس يحرثون الحقول؛ بل يغزون وينهبون معسكرات الحكومة ويهاجمون مقابر الملوك. يصبّ الناس غضبهم على الأغنياء، فينهبون ويحرقون القصور… وتختفي الابتسامات، لا أحد يبتسم، ويختلط النحيب الذي ينتشر في أرجاء البلاد بالبكاء. حقًا، يقول العظماء والفقراء: “ليتني متُّ قبل أن يحدث هذا”، ويقول الصغار: “إذن لما كنتُ حيًا”.

تعطلت الزراعة، كما يُظهر النص: “فاض النيل، ولم يعد أحد يحرث أرضه. وبدأ الجميع يقولون: لا نعلم ماذا سيحدث في هذا العالم”. “أصبحت الحبوب نادرة.” وتأثرت الصناعة أيضًا، كما جاء في النص: “لقد ترك الحرفيون أعمالهم، ودمر أعداء البلاد فنونها”.

ثورة العمال في عهد الملك رمسيس الثالث. من الأسرة العشرين (1187-1069 قبل الميلاد) يصف أول إضراب للعمال المذكور في النصوص الأدبية مثل بردية هاريس وبردية تورين. وربما كان السبب في ذلك هو استنزاف خزانة الدولة بسبب الحروب التي خاضها الملك رمسيس الثالث. أدى إلى حماية مصر من هجمات شعوب البحر. وبالإضافة إلى ذلك، فإن سيطرة الكهنة على ثروات البلاد تعني أن الحكومة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه العمال، وتم تأجيل دفع مستحقاتهم العينية أكثر من مرة.

نظم العمال إضرابهم في العام التاسع والعشرين من حكم الملك رمسيس الثالث. (1185–1153 قبل الميلاد)، والتي استمرت ثلاثة أيام. تجمع العمال خلف معبد الملك تحتمس الثالث. ودارت مناقشات بين العمال والشرطة.

يضم متحف تورينو في إيطاليا بردية تشبه المذكرات تتحدث عن هذه الإضراب. ويشير محتواه إلى أنه مر بمراحل عديدة قبل أن يصل إلى مرحلة التحذير. ويدل على ذلك أيضًا الترجمة الفرنسية للنص، التي يستشهد بها الباحث فرانسوا دوماس في دراسته “حضارة مصر الفرعونية”، استنادًا إلى النص المصري القديم.

يقول النص: “لقد أوصلنا الجوع والعطش إلى هذه النقطة. ليس لدينا ملابس، ولا زيت، ولا سمك، ولا خضراوات. أخبروا فرعون، لديه الحياة والصحة والقوة، سيدنا الكامل. أخبروا أيضًا الوزير، قائدنا، ليمنحنا أسباب العيش”.

وعندما فقدوا صبرهم، هاجموا ونهبوا مخازن الحبوب في الرامسيوم، وهم يهتفون: “نحن جائعون”. وتطور الإضراب بعد ذلك إلى ثورة ضد الفساد في الإدارة المركزية، كما يتضح من استمرار إحجام العمال عن العمل في مرافق المقابر الملكية.

“شركاء للأبدية”

يزعم كثيرون أن الحضارة المصرية، وخاصة أهرامات الجيزة، بناها شعب أجنبي كان لديه أساليب متقدمة لم تكن معروفة للعمال المصريين القدماء، وأن هذه الأساليب اختفت مع اختفاء هؤلاء الشعوب من مصر. وقد اقترح البعض، مثل إريك فون دانكن، أن “الكائنات الفضائية” هي التي بنت الأهرامات عندما زارت الأرض قبل آلاف السنين. وتتمثل النظرية الأكثر غرابة التي طرحها مؤلفون روس في أن بناة الأهرامات جاؤوا من إندونيسيا منذ 10 آلاف أو 12 ألف عام بعد أن دمرت الكوارث الطبيعية مدينتهم، بحسب ما ذكره بيل شول وإد بيتيت في دراستهما “سر قوة الهرم الأكبر”.

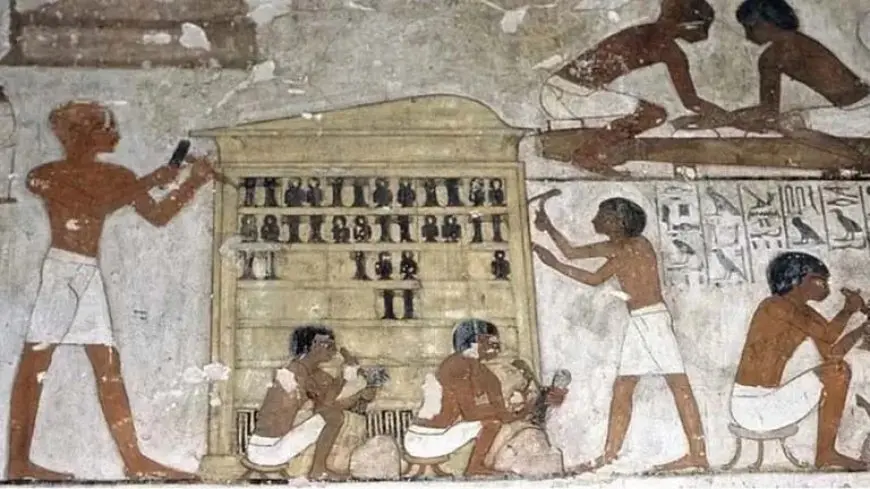

ومع ذلك، فقد ثبت تاريخيا وأثريا أن العمال في مصر القديمة استخدموا أبسط الأساليب المتاحة لهم عند تشييد مبانيهم الضخمة. ويدعم هذا الرأي البقايا الأثرية التي وجدها علماء المصريات في مواقع مثل الأهرامات، كما يتضح أيضًا في الرسومات والصور التي رسمها المصريون على آثارهم.

ونجد أن الدوافع الروحية كانت بمثابة دافع مهم لسلوك المصريين بصفة عامة والعمال بصفة خاصة، كما يتضح من النقوش والمخطوطات التي تركوها وراءهم. وذلك لاعتقادهم أنهم “سيبعثون بعد الموت ويعيشون حياتهم الآخرة مطابقة تماما لحياتهم الأرضية”، كما كانوا يعتقدون أن الملك “الذي يعيشون في ظل رعايته في الحياة الأرضية هو نفس الملك الذي يعيشون في ظل رعايته في الآخرة بعد القيامة”. وقد منحهم هذا الاعتقاد طاقة روحية تجاوزت الدوافع المادية مثل الأجور السخية من الدولة.

ويقول عبد المنعم عبد الحليم سيد، أستاذ التاريخ القديم بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، في دراسته “المغالطات والافتراءات الصهيونية على تاريخ وحضارة مصر الفرعونية والرد عليها وتفنيدها بالأدلة الأثرية”، إن العمال المصريين “استخدموا أبسط الوسائل في تشييد المباني الضخمة والأهرامات: المنحدرات والممرات المحيطة بالبناء، والتي كانوا يسحبون عليها الكتل الحجرية، ثم أجهزة الاهتزاز لرفع الكتل الضخمة من طبقة إلى أخرى”.

ويتضح ذلك من خلال رسم على جدران مقبرة الوزير رخميرع (عهد تحتمس الثالث) في غرب طيبة (الأقصر)، والذي يظهر كتلة حجرية مستطيلة الشكل يتم دفعها فوق منحدر مبني من الطوب اللبن. ومن الرسم يتضح أن هذه الكتلة هي العتب العلوي لسقف قاعة الأعمدة، والتي تخرج منها، كما ذكرنا، ثلاثة أعمدة.

تكشف الحفريات الأثرية لمقابر بناة الهرم الواقعة جنوب شرقي أبو الهول خلف الجدار الحجري المعروف باسم “جدار الغراب”، عن قلق الملوك العميق على عمالهم العاديين ورغبتهم في دفنهم بالقرب من مقابرهم الملكية تقديراً لجهودهم. وتنقسم هذه القبور إلى قسمين: المقبرة السفلية حيث دفن العمال الذين نقلوا الحجارة والمعدات، والمقبرة العلوية حيث دفن بعض الإداريين والمشرفين والحرفيين والمتخصصين.

يقول رمضان عبده علي، أستاذ الآثار المصرية بكلية الفلسفة بجامعة المنيا، في دراسته “تاريخ مصر القديمة ومظاهر حضارتها وتفنيد الادعاءات والأباطيل عنها” إنهم (علماء الآثار) “عثروا في مقابر العمال الذين بنوا الأهرامات على الآتي: أن الجبانة السفلية (جبانة العمال العاديين) كانت في حالة أبسط من الجبانة العلوية، وجميع هذه المقابر ترجع إلى عصر الدولة القديمة”.

وأضاف: “في ضوء هذا الاكتشاف المهم، يُمكننا التوصل إلى بعض الحقائق، منها: أن المقبرة السفلية البسيطة تحتوي على مقابر ذات طابع وأسلوب محلي. وفي بعض هذه المقابر البسيطة، عُثر على أنواع مختلفة من الأحجار المستخدمة في بناء الأهرامات، احتفظ بها العامل المصري لبناء مقبرته. بعضها بُني من الطوب اللبن، ودُعم بأحجار من بقايا بناء الهرم”.

وعن رعاية الدولة لعمالها خلال دورة عملهم، يقول عبده علي: “اكتشف في المنطقة مكانًا لتجفيف الأسماك. كما عُثر على منطقة لتخزين الحبوب وأدوات البناء… وعُثر أيضًا على أقدم مخبز لصنع الخبز، وكان القائمون على هذه المقابر يُعدّون الخبز ويوزعونه على العمال… كما عُثر على أطباق فخارية لتقديم الطعام، ويعود تاريخ هذه الأواني الفخارية إلى الأسرة الرابعة”.

في دراسته “بناة الهرم”، يشير زاهي حواس إلى اكتشاف “أدلة على أن الأسماك كانت تُملّح وتُخزّن في أطباق أو أوانٍ طينية ليتناولها العمال على فترات منتظمة. كانت هذه هي الطريقة الوحيدة التي تمكّن العمال من إطعام أنفسهم، إذ كان هذا النوع من الأسماك (المشابه لسمك البلطي المعروف في ريف مصر) يُخزّن ويُحفظ لأشهر لإطعامهم”.

ومن المعروف أن الجهة المسؤولة عن بناء الهرم كانت تقوم بتغيير العمال كل ثلاثة أشهر دون انقطاع عن عملهم الرئيسي وهو زراعة الأرض. بالإضافة إلى ذلك، تم العثور على بقايا تشير إلى وقوع حوادث متعلقة بالعمل وتم علاجها. حتى أن بعضهم اضطر إلى الخضوع لعمليات جراحية لعلاج كسور العظام الناتجة عن حوادث العمل، مما يشير إلى أن السلطات الحاكمة وفرت الرعاية الصحية للعمال.

كانت حضارة مصر القديمة رائدة في احترام قيمة العمل وتقدير العمال. وهذا جعل البناء عملاً ذا قيمة خاصة، وأصبح العامل شريكاً للملك على طريق الخلود. وكما ذكرنا آنفاً، فقد أثبتت الاكتشافات الأثرية الحديثة أن العمال في مصر القديمة لم يكونوا مجرد أدوات كما يدعي البعض، بل كانوا أشخاصاً مهرة يعملون ضمن نظام دقيق ومنضبط تحت رعاية الدولة. وكانوا يحصلون على أجر، ويضمنون لهم السكن والغذاء والرعاية الصحية.

في دراسته، وصف الفرنسي غريمال عبقرية الحضارة المصرية بأنها “سحرت قلوب كل من اقترب منها، وإن لم يفهموا آليات هذا النظام، الذي يكشف عن حكمة عريقة وقدرة على الاستمرارية. وكان اليونانيون، على وجه الخصوص، أول من سافر إلى مصر، وعندما فشلوا في نقل القيم الأساسية للبلاد إلى مدنهم، نشروا صورة مصر التي سعوا إليها: مصدرًا للفكر الإنساني وبلدًا جديرًا بالاحترام”.